解“牍”徽州丨第三期 世界的徽州记忆

一、徽州文书 世界的记忆

2002年至2025年,国家档案局先后公布六批《中国档案文献遗产名录》,250件(组)珍贵档案文献荣耀入选,其中,黄山市徽州文书档案4件(组)脱颖而出,申报成功数位居全国地级市前列。2024年5月8日,黄山市档案馆馆藏“徽州文书——徽州千年宗姓档案”成功入选联合国教科文组织《世界记忆亚太地区名录》,填补了安徽省在该项目上的空白,补齐了我市联合国教科文组织四大遗产项目的最后一块“拼图”。

“徽州文书——徽州千年宗姓档案”入选联合国教科文组《世界记忆亚太地区名录》证书

徽州千年宗姓档案(徽州谱牒)是记录徽州民间社会从春秋战国到民国2700多年间宗姓源头世系、人居环境、族规家训、名人传记、财产权属、艺文著述等的民间档案。

黄山市档案馆收藏的徽州千年宗姓档案多达427部、2235册,涉及82个姓氏,历经宋、元、明、清、民国五代近千年历史,反映了南迁徽州中原各大姓氏的历史渊流,是徽州(黄山)地区以宗姓文化为基石,构建官府、氏族、乡绅传统社会基层治理模式的原始记录,更是血脉传承与精神传承、物质创造与文化创造紧密融合的历史见证。

二、宗姓档案 传承四方的根脉

宋代以后,儒学核心价值观盛行,“汉字文化圈”对宗姓档案十分重视。在韩国、越南、日本等地,以谱牒为主的汉文宗姓档案文化曾盛极一时,而徽州谱牒正是“汉字文化圈”宗姓文化的典型代表。

徽州千年宗姓档案

徽州千年宗姓档案是私家宗姓档案发展历程的生动写照。历史上,谱牒起始为官修,宋代起,民间私修谱牒兴起。南宋淳熙十六年(1189年)《姜氏统宗金字族谱》见证了这一时期的变革。元代泰定元年(1324年)《新安旌城汪氏家录》展现了元代谱牒在宋代基础上的发展。明代以后,谱牒体例已比较完备,现存世的明代谱牒多数为徽州谱牒。

徽州千年宗姓档案是民间社会辨析血脉、认祖归宗、凝聚家族、传承文化、稳定社会的重要传统文明习俗记录与仪典证据,同时,它也呈现了徽州氏姓、氏族长达千年、遍布世界各地的交往交流交融历史过程。

西晋“永嘉之乱”、唐末“安史之乱”“黄巢起义”、两宋“靖康之乱”三次人口大迁徙中,中原地区90多个大姓迁到徽州,后散居各地。明清时期,徽商的崛起并称雄商界300多年,贸易涉及日本、韩国、朝鲜、泰国、英国、葡萄牙等地,徽州移民遍布海内外。徽州千年宗姓档案已成为世界华人华裔追根溯源的重要依据,对世界民族的构成和发展研究具有不可替代的重要作用。

徽州千年宗姓档案是世界移民史和移民文化的原始记录。如民国《昌溪太湖吴氏宗谱》,记录始祖迁徽州的经过及8次续谱460多个宗派1300多年繁衍情况,谱牒中的行辈命名达64字、64代,其中迁到广东、福建的吴氏在清代以后先后移民美国、秘鲁及日本、朝鲜、越南等地。

三、宗姓档案 匠心技艺的凝聚

徽州是中国历史上四大刻书中心之一。徽州千年宗姓档案形式多样,有雕版、活字印刷本,也有手稿、手抄本等,每一种形式都彰显着世界传统手工艺术的高超水平。

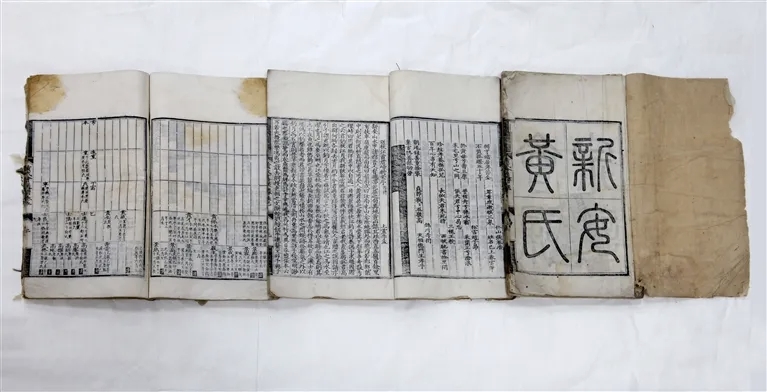

新安黄氏宗谱

在用纸用墨方面,尽显传统工艺的高超。如明《新安洪氏通谱》采用白棉纸,民国《汪氏世守谱》选用宣纸,皆是传统造纸工艺的精品;所用之墨,也皆为传统手工制作。

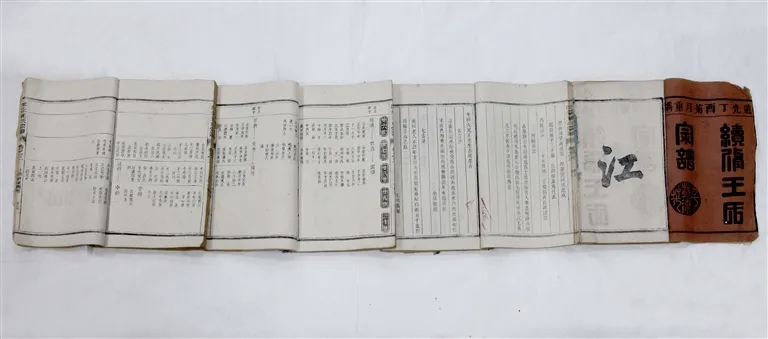

印刷技术上,堪称经典。雕版精刻如明《汪氏统宗谱》,活字印刷精品如清《江左王氏宗谱》等,都是徽州著名刻工和活字印刷业的高超技艺的生动体现。

钤印独具艺术特色。如明《新安洪氏通谱》钤印形状多样,有正方、长方、正圆、关防印,还有骑缝印、押字印等,为档案增添了一份神秘与庄重。

书法艺术魅力独具。档案中有的为手稿,篆、隶、楷、行、草等书体俱全,展现了汉字的多元之美。

徽州千年宗姓档案更是平民人物肖像版画艺术传承的原始标本。如明弘治十一年(1498年)《新安黄氏会通宗谱》中的祖容像,标志着明代中期以后,版画中的平民人物肖像艺术开始应用于徽州谱牒制作,促进了版画艺术的民间推广和流行。

四、宗姓档案 徽学研究的基石

早在20世纪30年代,著名文献学家赵万里在《大公报》上撰文指出:“传世明本谱牒,大都是徽州一带大族居多,徽州以外的绝少”,足见徽州宗姓档案的独特地位。

江氏族谱

徽州千年宗姓档案珍贵无比。如南宋淳熙十六年(1189年)《姜氏统宗金字族谱》,元代泰定元年(1324年)《新安旌城汪氏家录》已成为世上孤本,明代宗姓档案也极为罕见。这批宗姓档案中明成化十年(1474年)《陈氏族谱》、明天启年间(1621—1627年)《鲍氏考订统支世系图谱》、明弘治十一年(1498年)《新安黄氏会通宗谱》、明万历年间《婺源宗祠吴氏神主簿》,都极为罕见。档案中还有未刊手撰原件,如明崇祯乙亥年(1635年)《歙县呈坎罗氏家谱》、清道光十年(1830年)《南源口竹林汪惇叙堂慎终簿》,具有唯一性,十分珍稀。

徽州千年宗姓档案是世界民族美德研究的重要档案库。如清《金紫胡氏家谱》《董氏家乘》、民国《余氏墓志铭》等,反映了相互包容、和平交流、融合共生、和谐发展、土客融合、异姓联宗、宗教并存、信仰多元的理念,体现了文明在世界民族发展中具有的强大融合力、内化力、延续力和凝聚力。

徽州千年宗姓档案是世界民族发展研究的重要史料群。如明嘉靖《朱氏宗谱》、清《紫阳朱氏宗谱》等详细记载了中国南宋时期著名理学家朱熹是新安朱氏九世孙。明《溪南江氏族谱》、民国《龙川胡氏宗谱》记载了对世界近现代史产生重大影响的江氏、胡氏家族源流情况。《上川明经胡氏宗谱》记载了五口通商后徽州茶商对上海开埠及国际贸易的贡献。发明珠算的程大位、马克思《资本论》中唯一提到的中国人王茂荫、清代哲学家思想家戴震、现代思想家文学家哲学家胡适等,宗姓档案中均有记载。

作为徽学研究发展的重要支撑史料,徽州谱牒已被中国、美国、英国、瑞典、荷兰、法国、意大利、日本、韩国、新加坡等国学者高度重视和深入研究,成为推进徽学研究纵深发展、扩大徽学世界影响的重要史料。如,日本东京外国语大学臼井佐知子专注研究徽州汪氏的迁徙与商业活动,她分析了19种徽州谱牒,剖析了其中17个宗姓的族谱编纂活动,探讨了徽州的宗族与商业关系,取得了丰硕的学术成果。她说:“这些资料为考察前近代社会和近代社会连续的中国社会特点及变化提供了重要线索。”

安徽大学李财富教授长期研究档案文献编纂,他认为:“黄山市档案馆所藏徽州谱牒,门类多,内容丰,价值高,是徽学研究的重要史料基础,对徽学研究纵深化发展必将产生重大影响。”(李晓洁)

皖公网安备34100202000035号

皖公网安备34100202000035号