解“牍”徽州丨第四期 一纸合同“定”风波

水,生命之源,亦是冲突之始。在中国漫长的农耕文明历程中,因水而起的纷争,几乎遍布大江南北,甚至演变成难以化解的世仇。

然而,三百多年前的徽州,一场因水塘坍塌引发的潜在冲突,却以独特智慧悄然化解。

一张泛黄的契约,不仅平息了风波,更向后人昭示着一种超越时代的治理之道——契约精神。

今天,让我们透过黄山市档案馆珍藏的一份康熙年间合同,探寻徽州人巧解水纠纷的密码。

徽州,这片深受儒家文化浸润的土地,自两晋以来,历经中原移民南迁,逐渐形成聚族而居、尊祖敬宗的稳定格局。

在这里,集体合议、订立契约是处理公共事务、规范乡邻行为的古老传统。

自宋代以来,契约的约束力便深深融入徽州人的文化基因。它不仅是维系社会稳定的基石,更是推动民间财富交易、区域经济发展、化解矛盾纠纷的关键力量,其蕴含的人文法治精神,穿越时空,至今仍滋养着这片土地。

汪洪 摄

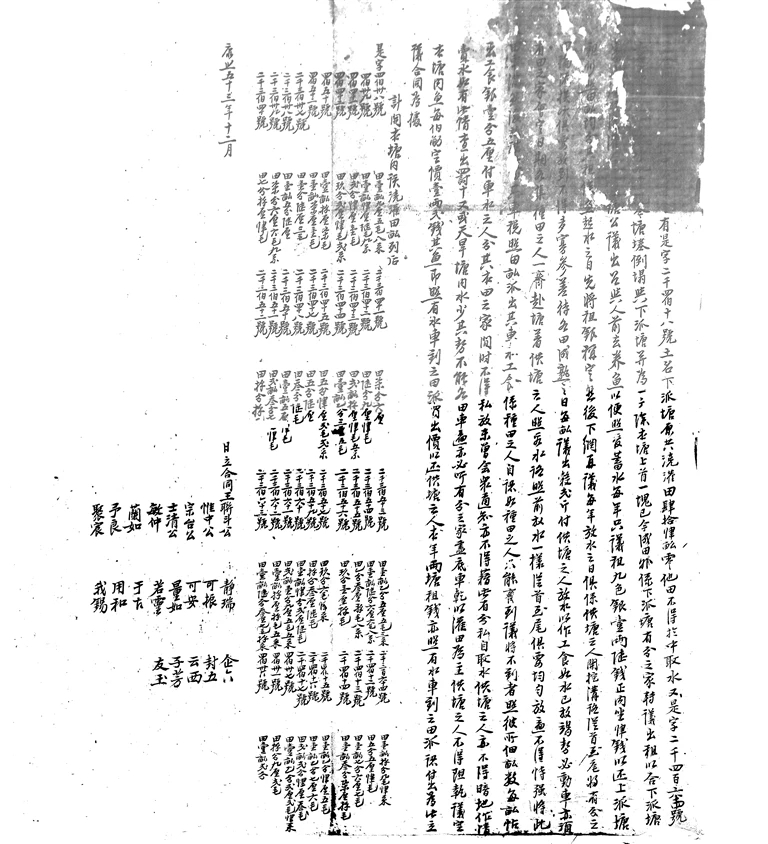

眼前这份珍藏于黄山市档案馆的文书,正是这份契约精神的生动体现。这份合同长54厘米,宽59厘米,右上角模糊的红印仿佛诉说着岁月的沧桑。它便是《康熙五十三年王联斗王惟中等合立土名下派塘灌溉田亩合同》。

塘埂倒塌之后

纷争的缘起,看似平常却关乎生计:上派塘塘埂倒塌,与下派塘合二为一。原本清晰的水权归属瞬间模糊,依赖下派塘浇灌的农户们忧心忡忡。是争抢,还是协商?徽州人毅然选择了后者。

一场关乎共同利益的议事随即展开。农户们齐聚一堂,目标明确:如何公平、有效地处理合并后水塘的灌溉问题?经过充分商讨,这份凝聚着集体智慧的合同诞生了。

一纸契约 三方共赢

合同的核心,条分缕析,兼顾了各方利益与公共福祉:

1.变“废”为宝,专业养护:将合并后的水塘整体出租给专人(“供塘人”)养鱼,年租金一两六钱(其中上派塘分得四钱)。租金收益按各户田亩数均分。此举一举两得:农户坐享租金收益,水塘也因养鱼而获得专业看护与蓄养。

2.灌溉为本,精细管理:确定放水日期后,由供塘人负责清淤理沟,确保放水公平到位,“不得参差多寡”。农户按每亩2斤谷的标准支付供塘人工食。若遇枯水需用水车,农户须约定时间集体车水,水车费用按田亩分摊,工食自备。因故缺席者,需按每亩一分五厘银子贴补车水者工食。

3.杜绝私利,严明罚则:合同严禁农户私自取水,亦禁止供塘人私自卖水,违者“查出罚十”。更关键的是,明确规定天旱塘浅时,田亩用水优先于养鱼!供塘人不得因养鱼阻挠灌溉。

4.利益共享,责任共担:供塘人所获鲜鱼,按每担一两二钱的定价,优先由灌溉农户分摊收购。

徽州智慧 超越时空

纵观近代史,因水而斗的悲剧屡见不鲜。从湿润的闽粤,到干旱的晋陕,地方史志中关于水争的记载比比皆是。远有山西洪洞、赵城两县绵延多年的争水恩怨,直至清雍正三年(1725年)由平阳知府主持下修建分水亭才得以平息;近有河南林县与河北涉县围绕漳河水源的激烈冲突,甚至酿成中华人民共和国成立后破坏红旗渠的重大案件。

而这份康熙年间的徽州合同,则为我们提供了截然不同的“徽州方案”。它摒弃强权与暴力,以共建、共商、共赢为思想内核,体现了徽州传统文化中精妙的平衡智慧。它更是徽商精神的早期写照——抢抓机遇(变灾为利)、利益均沾(租金均分)、共担责任(集体车水)、专业运营(供塘人专业养护)、责权利明晰(契约化管理)。一张薄纸,不仅定分止争,更构建起一个基于契约、权责明确、可持续的水资源利用共同体。

水无常形,法有定式。当许多地方还在为水权争执不休时,三百多年前的徽州先民已用一纸契约,将潜在的冲突化为和谐共生的秩序。这份康熙年间合同,与其说是一份用水协议,不如说是一份关于基层治理、公共事务解决的智慧宣言。它告诉我们:清晰的规则、平等的协商、对契约的敬畏,是化解纷争、实现共赢最持久的力量。这份来自徽州的“水答案”,如涓涓细流,穿越时空,至今仍叩击着现代社会治理的心弦。水能载舟,亦能覆舟,而徽州人用契约精神,让这生命之水,始终奔涌在造福乡里的河床之上。

更多链接:

如果您对徽州文书感兴趣,可实地参观《千年“徽”煌——徽州历史档案联展》,近距离感受古徽州千年文书档案的魅力。地址:屯溪区社屋前路1-1号 黄山市档案展览中心5楼。预约电话:2676466。

皖公网安备34100202000035号

皖公网安备34100202000035号