解“牍”徽州丨第五期 徽州善治·百年契约背后的“水龙”消防队

当熊熊烈焰肆意吞噬家园,官府救援鞭长莫及,乡民们何以自救?在黄山市档案馆,一张泛黄的契约,为我们揭开了百年前先民应对火患的智慧与温情。这并非官府公文,而是一份由乡民自发签署的“消防公约”——《筹备七管水龙会启》。今天,就让我们透过这方寸纸页,走进那段守望相助的岁月,感受徽州人刻在骨子里的诚信、互助与担当。

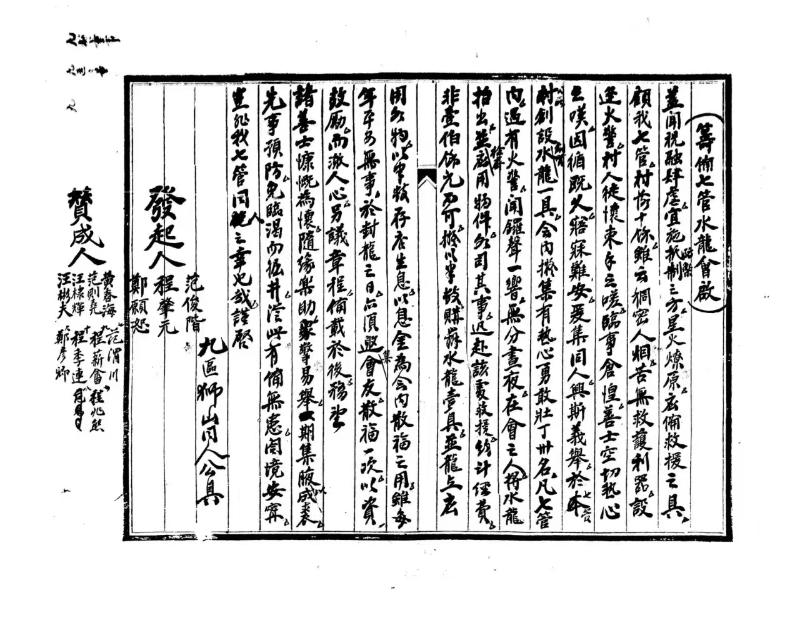

这是一张长43厘米,宽34厘米的信纸格式契约。纸张虽已泛黄,但字迹依然清晰可辨。带着岁月的印记,诉说着它穿越民国的沧桑。它名叫《筹备七管水龙会启》,由范俊阶、程肇元、郑愿恕发起。契约开篇,便道尽了火患的无情与乡邻的忧思:

“盖闻祝融肆虐,宜施防御抵制之方。星火燎原,应备救援之具……顾我七管,村落十余,虽云稠密人烟,苦无救护利器。设逢火警,村人徒怀束手之嗟嗟。临事仓惶,善士空切热心之叹。因循既久,寤寐难安……”

——《筹备七管水龙会启》

正是这份“寤寐难安”的责任感,驱使三位发起人“爰集同人,兴斯义举”。他们决心在七管创设一支属于村民自己的消防力量——水龙会。

水龙会:民间的“烈火金刚”

水龙会,堪称古代的“消防大队”。它的“筋骨”并非依赖官府拨款,而是源于民间的自发、自筹与自管。其核心装备“水龙”,是一台运用杠杆原理的人力水泵:金属泵桶固定于木质大水桶内,壮汉们合力按压一根长横杠,驱动活塞上下运动,将水加压喷射而出。一架水龙,需配备十担水桶和若干壮劳力。

契约明确规定:七管水龙会招募三十名“热心勇敢壮丁”。无论寒暑昼夜,只要村中火警锣声响起,会众须即刻出动,将水龙及配套物件抬至火场,“各司其事”,奋力扑救。这是一份关乎生死的承诺!

公益契约:徽州精神的缩影

这张契约,不仅是一份消防公约,更是徽州精神的生动缩影:

重“诚信”:先人深谙“白纸黑字”的分量。将口头约定形成契约,既强化了执行效力,也筑牢了乡邻间的信任基石。一句“另议章程,备载于后”饱含着对承诺的敬畏。

重“互助”:聚族而居的先民深知,唯有守望相助才能生存发展。水龙会的组建,正是宗亲乡邻在危难面前同心同德的生动写照。发起人与赞成人13位(契约落款“九区狮山同人 公具”),筹集经费“非一百余元不可”,召集壮丁三十人。“顾我七管,村落十余,虽云稠密人烟”,由此推测,慷慨解囊者多为村中富户乡绅,充分体现了“富而好仁”的担当。

重“公益”:先人深受儒家“修身齐家治国平天下”理念熏陶,经商致富后常怀有强烈的社会责任感。创办水龙会,保卫家园安宁,正是这种公益精神的生动实践。

重“长效”:尤为可贵的是那份远见卓识。契约规定,将一半经费(五十余元)用于购置水龙装备,另一半则“存店生息”。所得利息,用于每年“封龙之日”,邀请全体会友“散福一次”,“以资鼓励,而激人心”。这精妙的设计,将激励机制融入公益,确保水龙会不因岁月流逝而懈怠,成为长期维系这支民间消防队的坚实基石。

百余年光阴如白驹过隙,悄然流转,七管的锣声或许早已在历史的长河中沉寂,那架人力水龙也可能已化为尘土。但《筹备七管水龙会启》这张契约所承载的精神,却如永不熄灭的星火:它见证了先民在灾难面前自发组织的智慧,彰显了植根于乡土社会的契约精神与公益情怀。它告诉我们,真正的安全防线,不仅在于精良的器械,更在于人心凝聚的诚信、互助与担当。水火虽无情,人间有大爱——这便是先人留给我们关于生存与共生的宝贵启示。

备注:七管,原址疑为“安吉县杭垓镇七管村附近”,毗邻古徽州,地处徽文化辐射圈,深受徽州文化影响。

更多链接

如果您对徽州文书感兴趣,可实地参观《千年“徽”煌——徽州历史档案联展》,近距离感受古徽州千年文书档案的魅力。

地址:屯溪区社屋前路1-1号 黄山市档案展览中心5楼

预约电话:2676466

皖公网安备34100202000035号

皖公网安备34100202000035号