解“牍”徽州 ▏第九期 徽州善治·三纸文书里的徽州民间调解智慧

在徽州这片崇文尚礼、底蕴深厚的土地上,维系邻里和睦、家族亲情的,除了血脉相连的亲情纽带,更有那浸润着智慧与诚意的“契约”。这些契约,是先民们在生活摩擦的烟火气中,寻求和解共生的明证。

此期《解“牍”徽州》的三份文书,穿越百年时光,无声却有力地诉说着徽州人化解纷争的古老智慧:情理交融,界限分明。

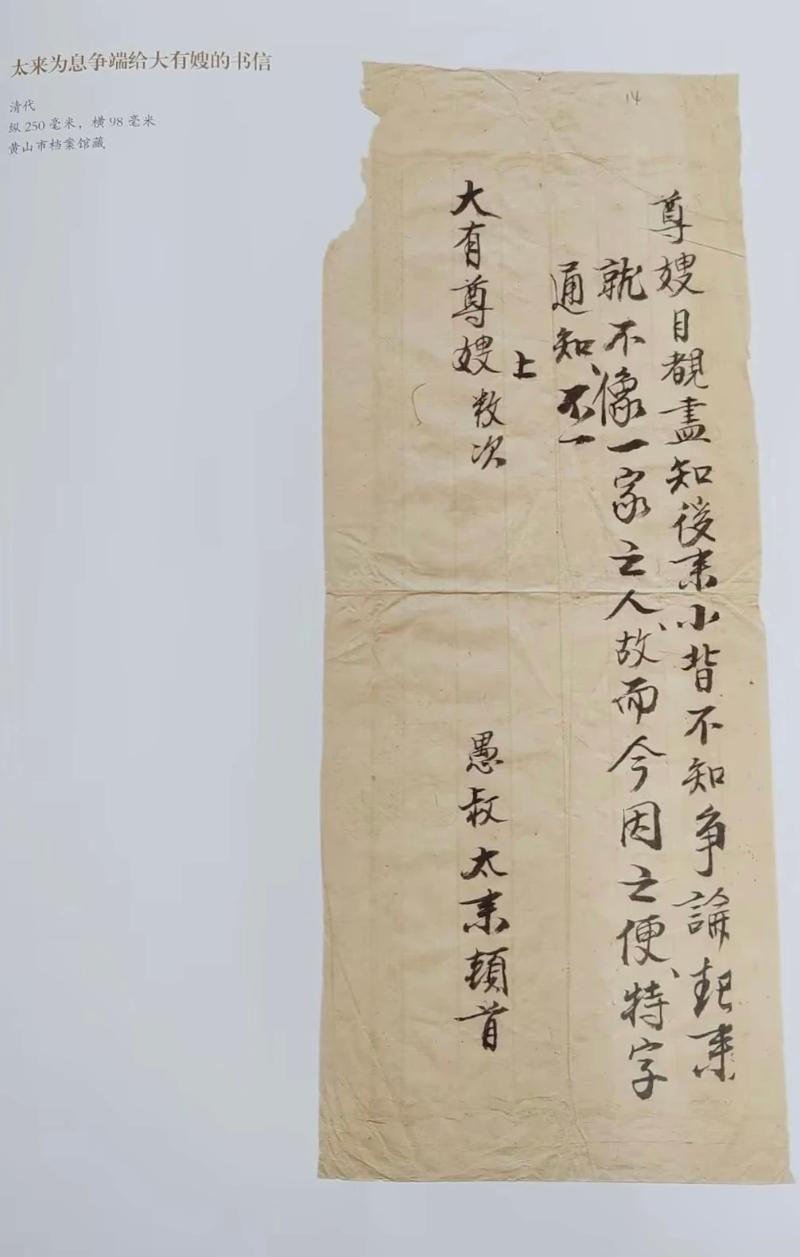

第一封文书:家书唤亲情——黄山市档案馆馆藏

清代《太来为息争端给大有嫂的书信》

大意:尊敬的大有嫂,您亲眼所见,且知晓明白事情的缘由。后来的小辈们不明就里,争论起来就不像是一家人了。所以,现在因为这件事,我特意写这封信告知您, 就不再一一赘述了。

从这封书信中,我们虽无法确切知晓小辈们是为田产、屋基还是口角龃龉,竟忘却了同根同源的祖先恩情。太来叔父没有坐视亲情撕裂,果断介入。这封“特字通知”的家书,便是他调解努力的见证。信中未言明具体争执,却字字恳切,饱含深情。一纸家书,以家族血脉的强大凝聚力为纽带,如春风化雨,悄然弥合着亲情间裂痕。

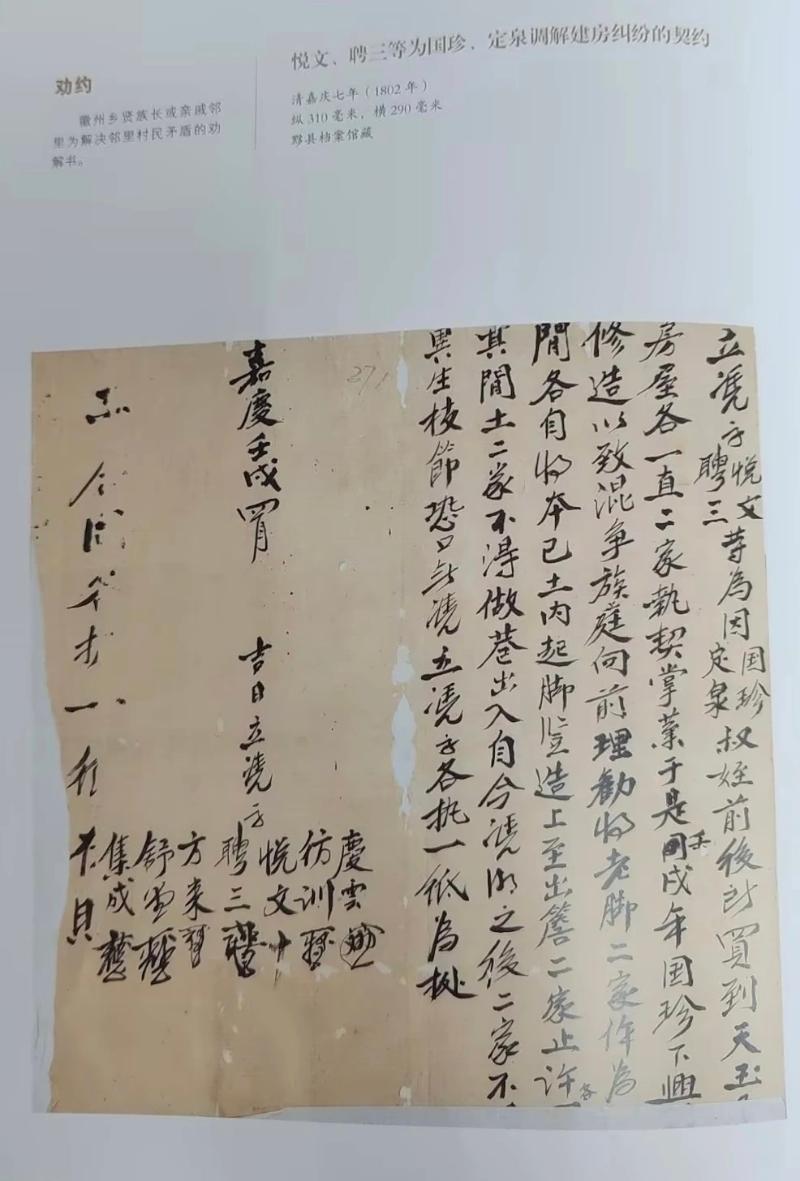

第二封文书:界字定乾坤——黟县档案馆馆藏

清嘉庆七年 《悦文、聘三等为国珍、定泉调解建房纠纷的契约》

大意:因为国珍、定泉叔侄两人先后购得天玉的房屋各一所,两家均持有契约为业。到了壬戌年,国珍支下对房屋进行修缮建造,由此引发双方纷争。家族长辈出面调解,将原有的地基边界老脚作为两家间隔,规定各自在自己土地范围内起建房屋,上至屋檐滴水处。两家之间的土地,双方都不得做巷道出入。自今日当着众人立下此约后,两家均不得再节外生枝。唯恐空口无凭,特立此契约,双方各执一份作为凭证。

国珍、定泉叔侄先前购置的房屋,到了嘉庆七年(1802年),因后代的建房纠纷,让族中长辈忧心忡忡。叔侄俩毗邻而居,本是亲缘,却因后代修造房屋,边界模糊不清,导致“混争”四起,争执不休。

族庭长辈岂能坐视不管?他们“向前理劝”,主动调解。其智慧在于精准地抓住了纠纷的核心——空间界限的模糊。调解方案公平且清晰:“两家须退让至原有老脚(老地基界限),于其间留出空间(为间)作为间隔,各自谨守本界建房,上以屋檐滴水(出水)为限。二家各守其界,所留间隔地带(其间土),二家永不得占用、更不得开门或做巷通行。”

“老脚”是不可撼动的历史痕迹与公认旧界;“为间”是必须预留的公共缓冲空间;“出水”是清晰可见的物理极限。这份凭字如同一块无形的界碑,将权利空间严格划分,不留模糊地带。更巧妙的是对“其间土”的禁令,彻底杜绝了未来因通道、采光、排水等问题再生事端的可能。自“凭字”立下,双方“不(得)异生枝节”。调解者深知,明晰的物理界限是邻里长久和平的基石。这份契约,以刚性规则厘清模糊,为和谐锚定不可逾越的基石。

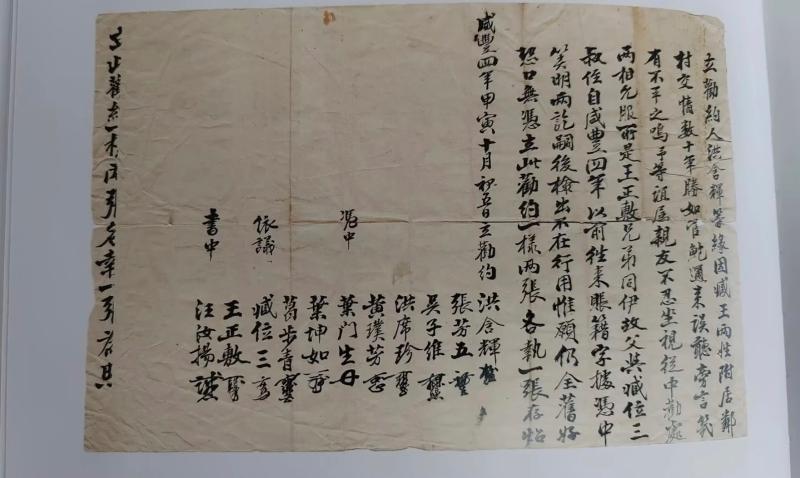

第三封文书:契字断旧账——黄山市档案馆馆藏

清咸丰四年《洪含辉等为臧、王两姓因误听旁言生隙事劝约》

大意:立劝约人洪含辉等人,因为臧、王两姓人家为隔壁邻居,彼此交往情谊深厚,已有几十年之久,关系好得如同管仲和鲍叔牙一样。近来双方误听了旁人的闲言碎语,导致产生了不满情绪。我们作为亲友,不忍心坐视不管,于是从中调解劝和,希望双方都能信服。王正敷兄弟连同他们已故的父亲,与臧位三叔侄,在咸丰四年以前的所有往来账目、借据等文书凭证,在中人见证下查验结清。以后即使再找出这些旧账据,也不再具有效力。只希望双方能恢复往日的友好关系。唯恐空口无凭,特此立劝约一式两份,双方各执一份保存。

咸丰四年(1854年)秋,臧、王两姓“胜如管鲍”的深厚情谊,竟因“误听旁言”而蒙上阴影,数十年交情眼看毁于一旦。亲友洪含辉等“不忍坐视”,挺身而出进行调解。

调解的关键,在于敏锐地洞察到症结——历史的积怨或经济纠葛。洪含辉等调解者的高明之处,在于快刀斩乱麻:“凭中笑(校)明两讫,嗣后检出不在(再)行用”,在中间人(凭中)的监督下,双方将咸丰四年以前的所有经济账目、借贷凭据(往来账籍字据)彻底核对清楚、当面确认所有债务关系结清(两讫),宣告自此一笔勾销。调解者深谙,纠缠不清的旧账,是破坏信任的毒药;彻底的了断,才是面向未来的良方。

三纸文书,共同闪耀着徽州先民解决民间纠纷的智慧光芒。家族长辈、乡贤亲友、邻里中间人,构成了一个充满韧性的调解网络。他们深谙人心,熟稔乡情,既重情讲理,更崇法明约;既立足当下平息纷争,更着眼长远杜绝后患。这种基于熟人社会信任和共同认可的契约精神,正是徽州“善治”传统的重要基石,体现了徽州社会强大的自我修复机制与基层治理智慧。

当我们在现代社会中探讨多元纠纷解决机制、构建和谐社会时,回望这些徽州古契,其蕴含的“情、理、法”并重的理念,流淌着历久弥新的智慧,给予我们深刻的启迪与不竭的力量。这一纸纸契约所承载的“息争”之道,息的是当下纷争,兴的是长久和睦,绵延不绝的,正是那植根乡土、生生不息的文明薪火。

皖公网安备34100202000035号

皖公网安备34100202000035号