解“牍”徽州 ▏第十一期 徽商百业·茉莉茶香飘紫禁

清末民初的北京城,徽州茉莉花茶的馥郁芬芳不仅弥漫于市井巷陌,更悄然飘入深宫禁苑。

这缕跨越千山万水的南国馨香,既成为京城百姓生活的寻常雅味,亦跻身宫廷御用珍品之列。

其背后,是徽州茶商吴炽甫以非凡的商业智慧与远见卓识书写的传奇——他不仅将徽州名茶与福建茉莉完美融合,打造出风靡京城的“香片”,更在商业账簿中独创一套“密码”,展现了徽人杰出的商业智慧。

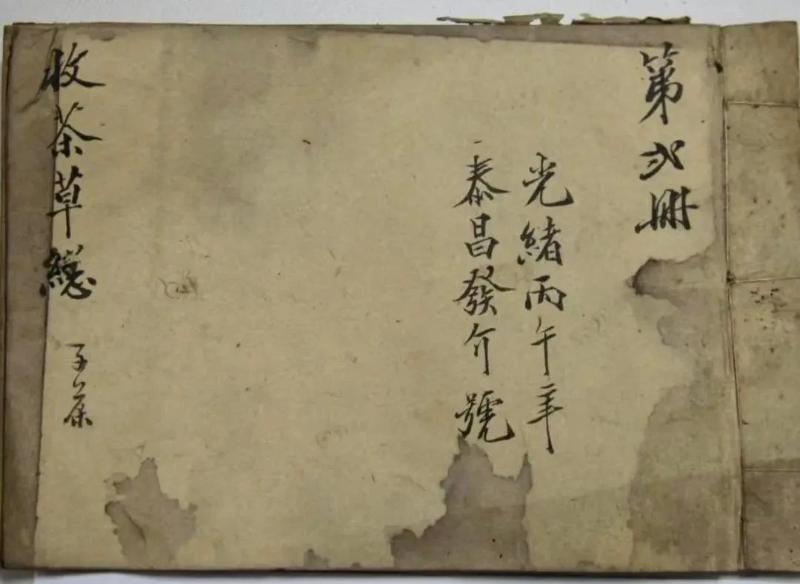

收茶草总

芬芳之路:从徽山闽水到紫禁城

吴炽甫,字世昌,安徽歙县昌溪人,出身茶商世家。他继承父业后,锐意拓展,经营范围遍及皖、浙、苏、闽、赣、鄂、冀、辽诸省,并在各主要产茶区设立茶号,构建起庞大的商业版图。

吴炽甫商业版图中最璀璨的明珠,莫过于茉莉花茶的窨制与销售。他在徽州设“吴介号”“泰昌发”等茶号,专门收购黄山毛峰、老竹大方、烘青、屯绿等名茶。这些徽茶原料,少量在歙县琳村和南京窨制,主要部分则运往采运成本更低的福州,交由同德茶厂加工。福州得天独厚的气候条件和盛产优质茉莉花的天然优势,是实现花茶“香浓”特质的关键所在。吴氏家族经营的“吴肇祥”号,尤以精于此道而闻名遐迩。他们精选伏天盛开的茉莉花,并匠心独运地先用珠兰花“打底”,再用新鲜茉莉花反复窨制。经过如此加工的茉莉花茶,冲泡后汤色淡黄清亮,香气浓郁持久。尤为难得的是,吴肇祥坚持“以销订购,不卖陈货”,每年新茶上市,茶庄就把旧茶换下,绿茶削价销售,花茶则发往南方随新茶重新加工,确保品质常新。

窨制好的花茶,经水路与陆路交织的商路迢迢北上,以天津、营口为重要的中转枢纽,最终分销至北京、天津及东北市场,香名远扬,甚至成为宫廷首选。清末户部文选司郎中巴鲁特·崇彝在《道咸以来朝野杂记》中明确记载:“北京饮茶最重香片,皆南茶之重加茉莉花熏制者。茶店首推西华门北拐角之景春号,宫中日用皆取之。景春茶色极纯洁,而香味不浓。以香味而论,当数齐化门北小街之富春茶庄,及鼓楼前之吴肇祥为上……景春、富春皆久已歇业,惟肇祥独存耳。”这段文字,无疑印证了吴肇祥花茶“质好味香,香冠京城”的巅峰地位。

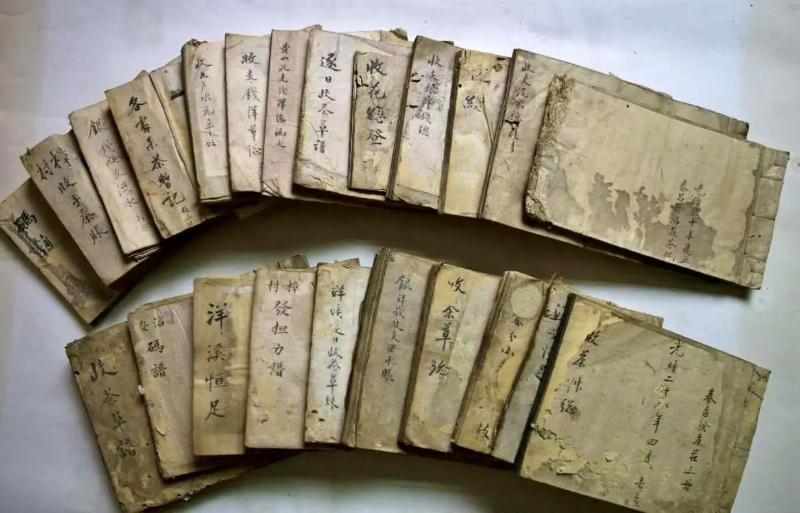

吴炽甫茶庄商业账簿

账簿秘语:守护商业机密的“密码”

支撑着这庞大香茶帝国的,是吴炽甫严谨细致的商业管理,其核心便藏于留存至今的大量商业账簿中。

黄山市档案馆收藏的清末民初吴炽甫介号京茶庄商业账簿,始于1887,迄于1919,共计173册。其数量之多,在目前所见单一商号遗存账簿文书档案中极为罕见。这些泛黄的册页,详细记载了茶叶从收购、加工到运销的经营细节,是窥探清末民初徽商经营实态的珍贵窗口。

然而,翻阅这些账本时,一个奇特的现象跃然纸上,笔迹常显飞扬,更夹杂着大量外人难以索解的“内行秘语”。在记录茶叶等级时,赫然出现“元茶、副元茶、亨茶”等称谓;记载时间则有“水前茶”这样的名称。经考证,这是吴氏借用《易经》“元、亨、利、贞”的序列作为茶叶品质等级的“密码”,即最早采摘的顶级茶称“元茶”,稍晚一两天的则为“亨茶”……而“水前茶”,正是歙县本地对“清明雨前茶”的古朴称呼。

此外,账本中大量记录银钱收支的歙县方言,更是只有地道歙县人方能心领神会。在信息闭塞、商战激烈的年代,这套融行业术语、经典符号、地方方言于一体的“账簿秘语”,如同一道无形的壁垒,牢牢守护着货源、成本、定价等核心机密,成为吴氏茶业在广阔市场上保持竞争力的智慧盾牌。

这缕穿越千山万水飘入紫禁城的茉莉芬芳,与账簿上龙飞凤舞的独特秘语,共同构成了一段无声的传奇。它们不仅见证了吴炽甫这位徽州茶商精耕细作、化南国风味为北地珍品的历程,更生动诠释了徽人如何以智慧在激烈商海中守护商业版图的生动哲学。

皖公网安备34100202000035号

皖公网安备34100202000035号