解“牍”徽州丨第十四期 合伙合同到股份权证:徽州商业的近代萌芽

在歙县档案馆内,有这样两份档案,一份是光绪年间记录油盐酱醋生意的合伙约定,一份是民国时期见证电气产业的股份凭证,它们虽穿越了百年时光,却依然清晰地勾勒出徽州商帮在时代变迁中,商业智慧悄然萌芽的轨迹。

一纸合同:

老铺新开中的合伙韧性

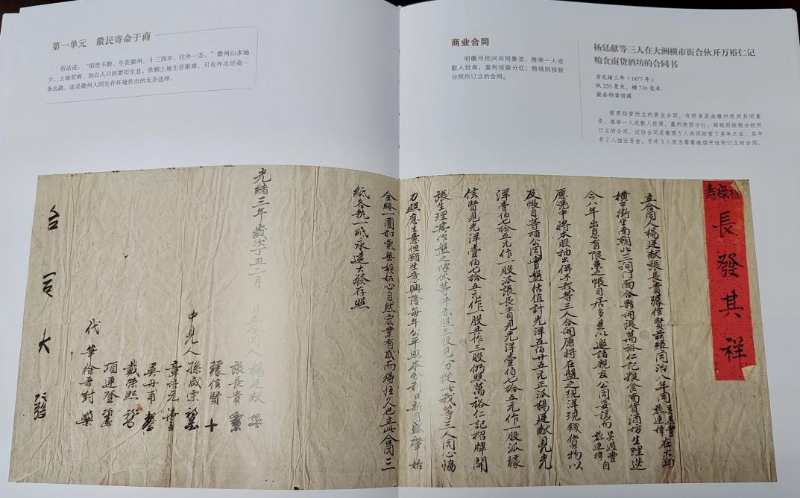

首先映入眼帘的,是一张纵235毫米、横730毫米的长卷,这正是清光绪三年(1877),徽商杨廷献、张长贵、璩信贤三人签署的合伙合同书。

故事要追溯到更早的同治八年(1869)。彼时,杨廷献、张长贵、璩信贤、黎连樟、吴遇丰五人雄心勃勃,在大洲横市街合伙开设了“万裕仁记粮食南货酒坊”。八年光阴流转,米粮酒香浸润着街巷,生意却并非一帆风顺——“出息有限兼之账目居多”。在现实压力下,合伙人黎连樟、吴遇丰选择退出。面对变故,杨廷献、张长贵、璩信贤三人决心坚守这间凝聚心血的老铺。为厘清权益、重新出发,他们在亲友见证下,对店铺的现钱、货物、账目等进行全面清点与估值。最终,这份凝结了八年经营痕迹的家当被确定为“光洋五百廿五元正”。新的合伙格局就此确立,三人各出175元光洋,各占一股,三股合力。那熟悉的“万裕仁记”招牌,将继续悬挂在横市街头。

这份合同的字里行间,既透着精明的商业计算——资产均分、股本金清晰、盈亏共担,更流淌着徽商特有的伦理期盼:“从此我等三人同心协力照应生意,但愿生意兴隆,每年公平照本分利,日新月盛,肇始全终,一团和气,无嫉妒心,自然宏业有成而得恒久也。”这不仅是一份经济契约,更是一份基于信任与共同愿景的“和气生财”盟誓。在传统合伙制的框架内,它充分展现了徽商面对经营波折时的灵活调整能力与坚韧不拔的精神。

一张股证:

电气时代里的股份新章

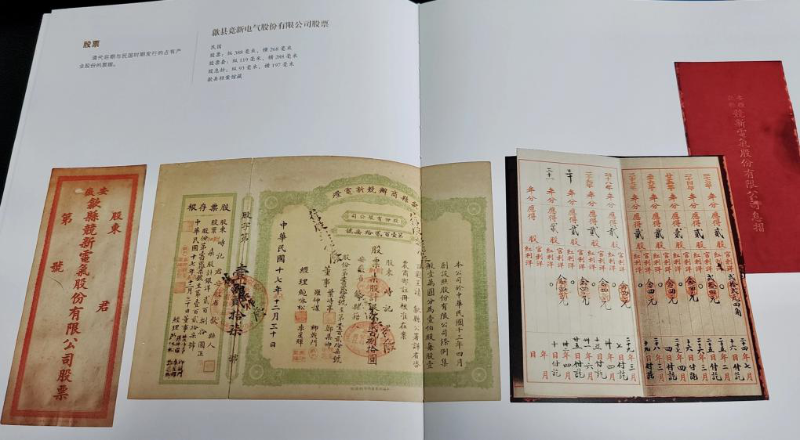

时光流转近半个世纪,歙县档案馆珍藏的另一件文物——“歙县竞新电气股份有限公司股票”,将我们带入一个更“摩登”的商业世界。

这份民国时期的股票上,文字简洁却意义深远:“本公司于中华民国十三年四月创设,照股份有限公司条例,集股一万元,分为一百股,每股一百元,呈请歙县公署详省咨农商部注册核准在案。”寥寥数语,宣告了徽州商业史上一个重要的跃迁。这不再是依靠亲朋故旧“同心协力”的简单合伙,而是依据政府颁布的《股份有限公司条例》组建的现代企业实体。“集股一万元,分为一百股,每股一百元”——这清晰无比的股权结构,将庞大的资本需求分解为可量化、可流通的标准化单位。它所面向的,不再是少数几个熟识的合伙人,而是更为广阔的社会投资者。

这张诞生于1928年的股证,不仅是股东分享“竞新电气”未来红利的凭证,更是徽商拥抱近代工业文明、尝试规模化融资与规范运营的里程碑。

光绪三年的合伙契约,承载着传统徽商在粮油酒醋烟火气中灵活转身、同舟共济的精神;民国十七年的电气股证,则昭示着新一代徽商在工业文明的曙光下,对现代资本运作与公司治理的探索实践。从“按股见分”“同心协力”的乡土契约精神,到“照股份有限公司条例”“集股注册”的现代商业规范,这两份文书生动展现了徽商群体如何凭借其深厚的商业基因,在坚守传统的同时悄然顺应变革,为未来发展埋下充满活力的种子。它们不仅是徽州商业历史的见证,更是中国商业发展进程中传统与现代交融的生动缩影。

皖公网安备34100202000035号

皖公网安备34100202000035号