【口述档案专题】

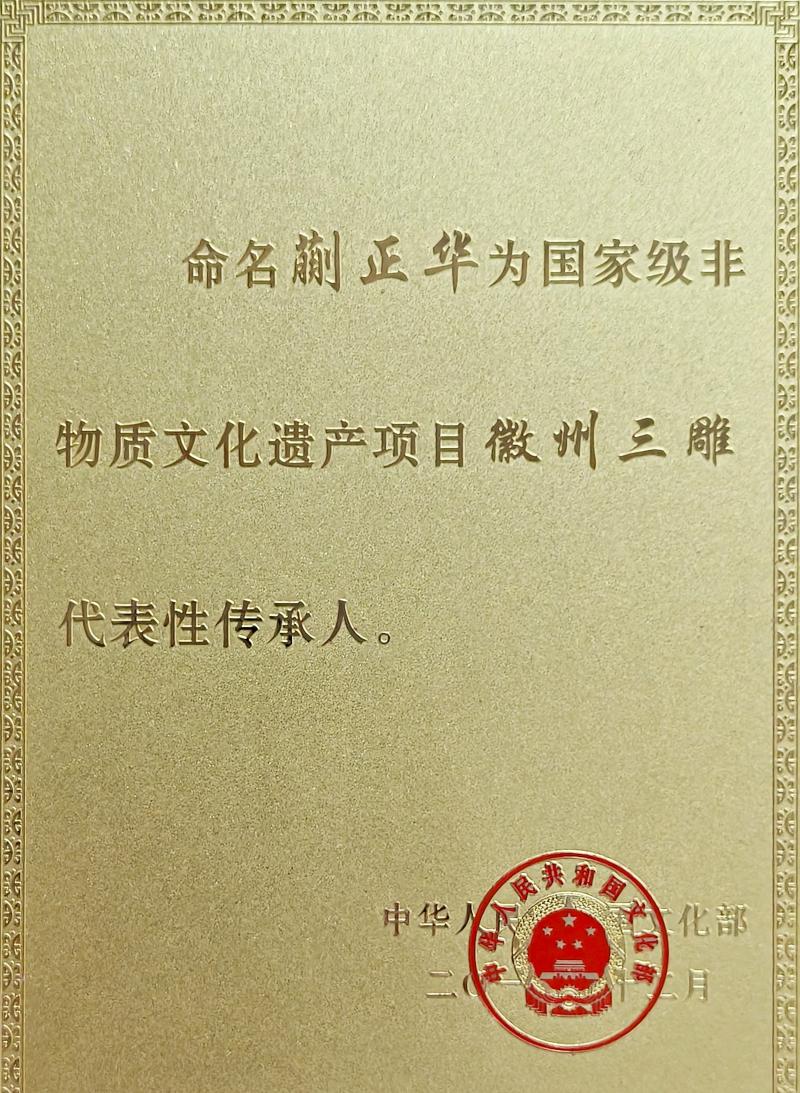

徽州三雕(木雕)国家级非遗代表性传承人蒯正华

3月18日,市档案馆、市非遗保护中心口述档案采集小组赴徽文化产业园,对徽州三雕(木雕)国家级非遗代表性传承人、安徽省工艺美术大师蒯正华进行口述采访。

蒯正华1962年出生于肥东县梁园镇,父亲是生产队队长,长姐大他十岁,承担家中琐事,照顾弟弟妹妹。每当长姐做女红制衣时,喜爱画画的蒯正华常常在旁仔细观摩学习,日积月累竟也学会了织衣绣花。1981年他跟着哥哥的同学到滁州琅琊山维修寺庙,搬砖盖瓦做小工。当时寺庙还需要修缮牌匾门窗等木制文物,东阳木雕二厂的木雕师傅吕闪雷在此修复木雕,技艺超群,运刀如笔。蒯正华一眼便陷入其中,想要拜师学艺。吕闪雷认为他没有木工和绘画的基础,并未同意收他为徒。此后,他一边跟哥哥学习木工手艺,苦练雕刻;一边报班学素描,掌握事物的轮廓和线条。每有成果他便会把画寄给吕师傅,就这样一直坚持了三年,1984年吕师傅终于被他锲而不舍的精神打动,回信同意收他为徒。他欣喜若狂,不顾父母反对,连哥哥的婚礼都没来得及参加,就马不停蹄地赶往东阳拜师。

拜师成功后,蒯正华作为学徒工进入东阳木雕二厂。当时厂里生产各式木制家具,他刚上手便顺畅地完成了草龙样式的衣柜贴片,并达到了出厂标准。一般学徒两年才能磨好的刻刀他也一教就会。因此原规定三年才能拿工资的学徒工,他半年后便领到了第一笔薪资。出师后,蒯正华经同学介绍至合肥工艺美术厂,跟着老师傅张参忠做工。工艺美术厂雕刻的种类更多,技艺更加精湛,他的木雕手艺进一步得到了提升。

工艺美术厂和东阳木雕二厂改制后,蒯正华与师兄南下广东打工,在潮州古董商开办的厂里修复古董木雕。在那里,他接触到来自东阳、徽州、福州、潮州等全国各地的古木雕。木雕修复非常细致,讲究修旧如旧,需要根据年代、比例、服饰以及各地雕工的风格特点,做到心中有数、全面掌握,才能达到全局统一的要求。1996年他定居黄山,为老街的古董商修复古木雕,为了学习更好的修复技艺,他又拜徽州木雕匠人王金生(后为国家级非遗代表性传承人)为师。在修复古木雕的这十余年间,他先后拜了三位名师,融汇多家流派雕刻技法,博采众长,东阳的雕花工艺、潮州的金漆木雕、徽州的文人木雕,他都有所积累,尤其对徽州木雕情有独钟,上世纪九十年代之后一直潜心钻研婺源等地徽州木雕的演变规律,深得徽州木雕艺术精髓。

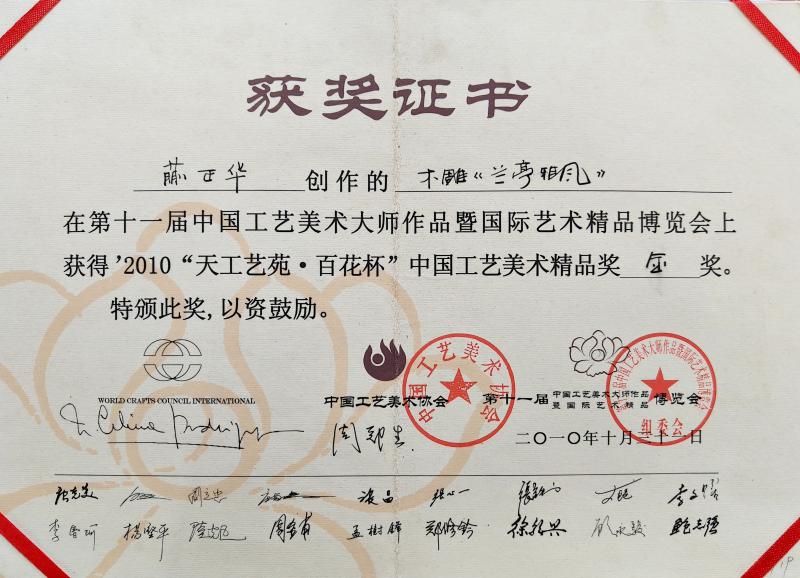

直到2008年,从事木雕工艺近二十五年的蒯正华才厚积薄发,创作了第一件真正意义上属于自己的作品《兰亭雅集》,王羲之、谢安等四十二位名士,列坐于曲水两旁,姿态各异,栩栩如生。次年该作品在深圳文博会获得中国工艺美术“百花奖”金奖,并在2012年在国家博物馆展出。后续作品《五子登科》《传承》《八仙祝寿》等多次获国家级大奖;《状元游街》被国民党荣誉主席连战收藏。2012年12月,蒯正华被文化部评选为国家级非遗项目徽州三雕代表性传承人。(市档案发展中心 李贝贝)

|

|

|

|

蒯正华的木雕作品《兰亭雅集》 |

|

皖公网安备34100202000035号

皖公网安备34100202000035号