【黄山记忆工程口述档案专题】徽州毛笔制作技艺国家级非遗项目代表性传承人杨文

6月26日,市档案馆、市非遗保护中心口述小组赴屯溪老街杨文笔庄,采访徽笔制作技艺国家级非遗项目代表性传承人、中国文房四宝制笔大师杨文,征集口述档案并开展“服千企进万家”实践活动。

杨文为购买毛笔的顾客刻字

杨文,1969年出生于江西临川。家族世代制作毛笔,遵循“男人砍竹制笔杆,女眷梳毛制作笔头”、“手艺只传儿子、媳妇,不传女儿”的祖训。他与徽笔的缘分,始于童年,七八岁时,他便跟随父母学艺,在家学氛围中,开启了与徽笔制作相伴的一生。他牢记父亲朴素的叮嘱“学好手艺有饭吃,学精手艺有肉吃”,为了生活与生计,他在徽笔制作之路上稳步前行。从最初的基础工序学起,到逐渐掌握选毫、理毫、去油脂、成型等复杂流程,每一步都浸透着汗水与执着。

在几十年的制笔生涯里,杨文的制笔技艺和对徽笔市场的认知不断提升。上世纪八十年代,广西桂林旅游行业兴旺,他便带着制作的高档毛笔前往桂林作为旅游礼品售卖。1994年,积累了经商经验的他回到屯溪,开始接手家族在老街的徽笔生意。1999年,时任中国画学会副会长、中国艺术研究院博士生导师、南开大学教授的杜滋龄先生向杨文提议能否制作一支特殊毛笔,可以让他只用一支毛笔就能单独完成一幅作品,而无需在作画途中更换多支毛笔,便于他在参加笔会时携带。杨文耗时3年,遵循传统制笔工序,用牛腿骨制梳、用单面毫刀切毫、根据作画需求将毛料放在适当的位置(齐毛工序)等,不断尝试、调试,最终实现笔锋尖端毛毫整齐、从上到下均匀饱满、弹性足书画时笔尖不开叉、笔锋尖锐力透纸背的效果。杜滋龄非常满意,并用这支“滋龄妙笔”画了一幅国画,题词赠送给杨文。回头看这段创新经历,杨文觉得人都是逼出来的,也正是这段经历塑造了杨文的创作理念:“我尤其重视书画家对笔的使用反馈,因为他们对笔最挑剔。而且现代书画家因为创作方式和作品的创新,对毛笔也有新的要求,他们提出要求我去满足,我的技艺也一步步得到了提高。”

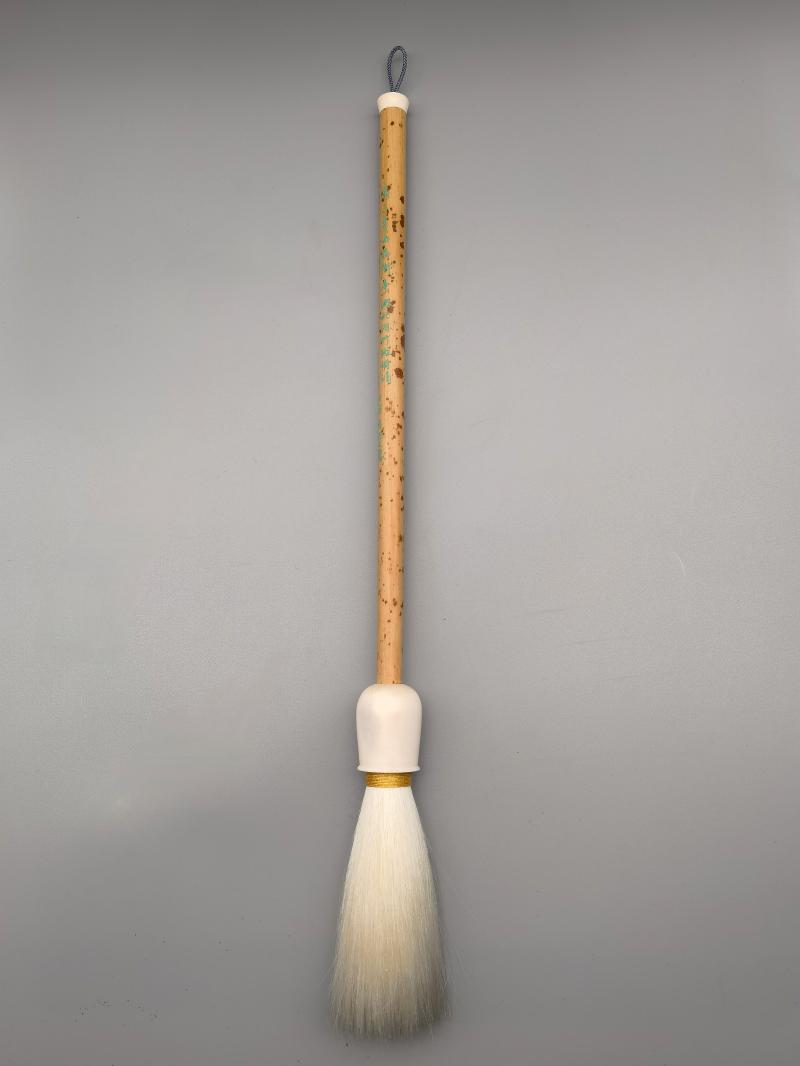

杨文作品《滋龄妙笔》

在杨文的创作理念中,技艺不能脱离生活,“当技艺离开生活就失去了灵魂”。徽笔作为书写工具,本就源于生活、服务生活,又在文化传承中升华。他深知,徽笔要走进书家日常,助力书写与创作,才能真正延续生命力。无论是满足普通书法爱好者练字需求,还是为专业书画家定制特殊用笔,他都秉持让徽笔回归书写本质、融入生活日常的理念,让每一支笔都成为连接文化与生活的纽带。

质量高、品质好,是杨文对自己制作徽笔的基本要求,也是核心追求。相比湖笔、宣笔,他制作的徽笔,即便40元的“走量笔”,也保证笔头和毛不掉,胶水选材经过多次试验,经得住太阳暴晒、水煮等考验。他遵循毛笔“四德”——齐、尖、圆、健,笔锋尖端要齐、长短搭配合理,狼毫、羊毫等恰当搭配;从上到下均匀饱满、下墨均匀以成“圆”;弹性足、写字不花实现“健”;“尖”则要达到力透纸背。这种对品质的严苛坚守,让徽笔在市场与文化领域都站稳脚跟。

|

|

杨文作品《和谐》 |

杨文认为创新的基础是继承传统,他现在做的创新更多的是在复原传统技艺的基础上根据现代人的需求进行调整和改良。为满足不同字体创作需求,如针对瘦金体对弹性毛尖的要求,他在传统基础上设计新笔峰、笔尖,让徽笔适配多样书法艺术表达。他还计划复原几十种故宫藏徽笔,他已备好三十多种材料,希望在有生之年完成这项浩大工程,让古老徽笔制作技艺再现经典。同时,他以开放心态看待徽笔与宣纸的发展,认为笔和纸仍有广阔空间,徽笔要在这空间里,借创新适应时代,传承文化。

在传承路径上,家族曾是重要起点。杨文的儿子、儿媳,是他的徒弟,儿子杨达已是市级传承人。父传子毫无保留的模式,让家族内技艺传承有天然优势,可避免师徒间可能产生的嫌隙。这种家族传承,保住了徽笔制作技艺的“根”,让核心技艺在血脉延续中传递,是徽笔传承的基础盘。他认为,传承不单单是教儿子、儿媳技艺,更重要的是教会他们与用户面对面的交流和销售,这也是他一直坚持传统的前店后坊销售模式的原因,只有根据客户的要求做调整,徽笔市场才能良性循环。

但杨文不满足于仅家族传承,他有着更宏大的传承愿景。“越多人学越好,不局限于家庭传承。不想只传给孙子,想收徒”,体现出他对技艺传承的开放心态。他深知,徽笔制作技艺作为国家级非遗代表性项目,是公共文化财富,需要更多人参与守护。在屯溪现代实验小学、屯溪龙山实验小学等学校免费授课6年,就是他向社会推广徽笔制作技艺的生动实践。他希望通过非遗走进校园,让孩子们接触、了解徽笔制作技艺,播撒下传承的种子,期待未来有人因这份热爱投身徽笔事业。他希望在他的努力下,未来有更多的人从事徽笔制作这个行业,参与的人越多才能让徽笔制作技艺被更多人看见,才能有影响力和说服力,徽笔制作技艺才能以崭新的姿态传承和弘扬下去。

采访时,杨文还特意拿出家传老毛料给我们展示。泛黄旧报纸层层包裹着,里头是他家代代相传的证物,陈旧质地与独特纹理,无声诉说着徽笔制作家族传承的悠悠岁月。(市档案发展中心 李贝贝)

皖公网安备34100202000035号

皖公网安备34100202000035号