征集离休老干部周卫东红色档案

在中国共产党成立104周年前夕,市档案馆“服千企进万家”家庭服务小组赴上海虹口区江湾镇街道,探望离休老干部、全国关心下一代工作先进工作者、厦门战役“人民功臣”周卫东,进行口述档案采集,征集到其个人档案120件。他为我们讲述了他的人生轨迹,从烽火硝烟的革命年代、热火朝天的建设时期到余热生辉的离休岁月,每一段都书写着对党忠诚、为党奉献的动人篇章。

1928年,周卫东出生于江苏如皋。旧时代的苦难阴影,早早笼罩在他成长的岁月里,却也悄然孕育着抗争的火种。面对日本侵略,蒋介石集团“假抗日、真反共”,而共产党领导人民团结起来顽强抗争,这让他坚定地走上革命道路。1942年,年仅14岁的他,被选为乡抗日民主政权的儿童团大队长,为秘密交通站站岗放哨,稚嫩肩膀扛起抗日宣传的责任,成为革命队伍里的“小尖兵”。

1943年,他加入“青年抗日民族解放先锋队”,边读书边奔走宣传抗日,把救亡图存的信念,化作一次次振臂高呼。1945年,周卫东正式参加新四军,先在区文工队任副队长,以文艺为武器传递抗日决心,后投身主力部队,从“破袭战”破坏日伪军交通线,到解放战争的枪林弹雨,他的青春,与民族独立、人民解放的伟大征程紧紧相融。

解放战争时期,周卫东的身影穿梭在关键战役中。苏中七战七捷,他见证粟裕指挥下的精妙战术,与战友并肩突破敌人封锁;淮海战役的隆隆炮声里,他和万千勇士一起,为解放全中国拼杀;渡江战役,百万雄师过大江,他随部队冲锋,江水涛涛,挡不住进军的步伐;解放上海、进军福建……每一场战斗,都是生死考验,他先后荣获“一级战斗英雄”“三等人民功臣”等荣誉,胸前的勋章,是战火淬炼的担当。

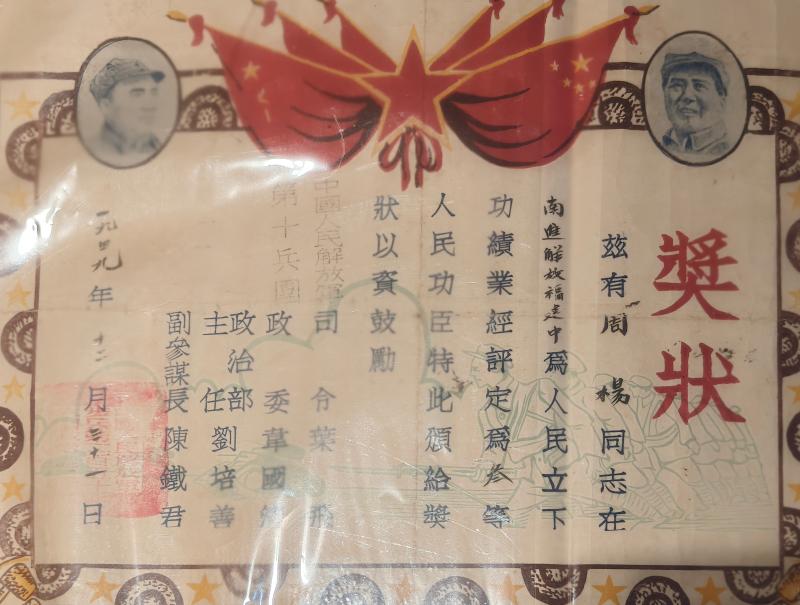

在解放厦门的战役中,周卫东以侦查参谋之责,为胜利做出了较大贡献。战前,渡海作战的关键是船只。周卫东临危受命,短时间内为29军86师256团协调到可用船只,让突击队得以整装待发,成为战役前期破局的关键一步,为后续进攻铺就基础。行军过程中,部队原定于江心集合,结果一营、二营与团指挥部失联。周卫东敏锐地发现水下电话线路,顺着线路摸索,在复杂滩涂与战火烟雾中,成功找到一营部队,恢复指挥链路。在256部队过海后,又领着船队返回接应257团,使部队重新凝聚作战力量。虽这次战斗过程艰难,双方伤亡较大,但最终厦门被解放,他因调度船只、恢复指挥、情报支援等贡献被定为“三等人民功臣”,这是他最珍惜也最难忘的荣誉。

周卫东的“人民功臣”奖状(周杨为其曾用名)

1951年,周卫东随部队转制为华东空军第十一强击航空兵师,任司令部作战科作战训练参谋,扎根徐州机场。他钻研空军作战知识,把陆军经验融入空军训练,先后荣立二等功、三等功。1954年调入南京军事学院空军系任军事教员,在北京、南京的军事院校十余年,5次获刘伯承元帅、刘震上将授予的教学奖项,从战场勇士到育人教员,他把革命经验转化为强军智慧,为培养军事人才倾尽全力。

1978年秋,周卫东从驻沪空军26师司令部副参谋长岗位转业,奔赴安徽黄山钼矿。全新领域、陌生环境,没让他有丝毫退缩。他一头扎进矿山,从学习调研起步,把“为党工作、为民奉献”的信念,注入工矿建设。在岗6年,让原已列入下马的矿山“起死回生”:扩建为中型稀有金属矿山,日处理矿石量达200吨;井下采矿实现“零死亡事故”,选矿工艺流程改革大获成功,还荣获省质量标兵称号。

离休后,周卫东从安徽安置到上海,担任虹口区江湾镇街道离休支部书记。新岗位上,他把支部当“战斗堡垒”,团结同志,用革命歌曲、入党誓词重温,让红色基因在学习活动里传承。在他带领下,离休支部多次获荣誉,他本人也4次获虹口区先进、3次获上海市离休干部先进个人。

更动人的,是他对下一代的“精神传递”。他频繁走进大中小学,用亲身经历讲战争故事,把“一不怕苦、二不怕死”的革命精神,“听党话、跟党走”的忠诚信念,化作一堂堂生动思政课。学子们围坐聆听时,眼中闪烁的光,是革命精神的新火种。退休后,他还坚持学习党的新理论、新思想,用“与时俱进”的姿态,告诫年轻人:永葆革命初心。

周卫东的一生,是“革命精神”的生动注脚。战争年代,是舍生忘死、保家卫国的热血担当;建设时期,是扎根一线、实干奋进的拼搏姿态;离休之后,是余热生辉、育人传薪的坚守奉献。他常说:“我的一切,都是党给的。听党话,跟党走,是一辈子的事。”这份一辈子的坚守,让革命精神跨越岁月,如同一束永不熄灭的光,照亮后来人前行的路。(市档案发展中心 李贝贝)

皖公网安备34100202000035号

皖公网安备34100202000035号