解“牍”徽州丨第六期 徽州善治·清朝“乡长”缘何沦为“烫手山芋”?

徽州文书里,“乡长”“保长”“约正”“里长”“里正”等地方职务,在今天看来,或许算是“官衔”,但在明清时期的徽州,它们却有着难以承受的重负。里甲徭役繁重:征收钱粮,维持治安,迎来送往,修仓赈济,编造黄册、实征册、鱼鳞图册等,名目繁多,令人咋舌。作为直接面对这些差役的地方代表,他们首当其冲,常常不堪重负,甚至陷入“多有家破人亡”的绝境。为了生存,徽州乡民们发明了一种独特的应对之策——轮值合同。今天,就让我们透过几份清代档案,揭开这段饱含辛酸与智慧的往事。

求生之策:轮值合同应运而生

当地方乡绅苦于被各种差役缠身,甚至面临家破人亡的境地,无人愿意承担这些职务时,民间智慧悄然萌发。人们将差役进行分解,以降低风险,签订了一种特殊的合同——轮值差役合同。

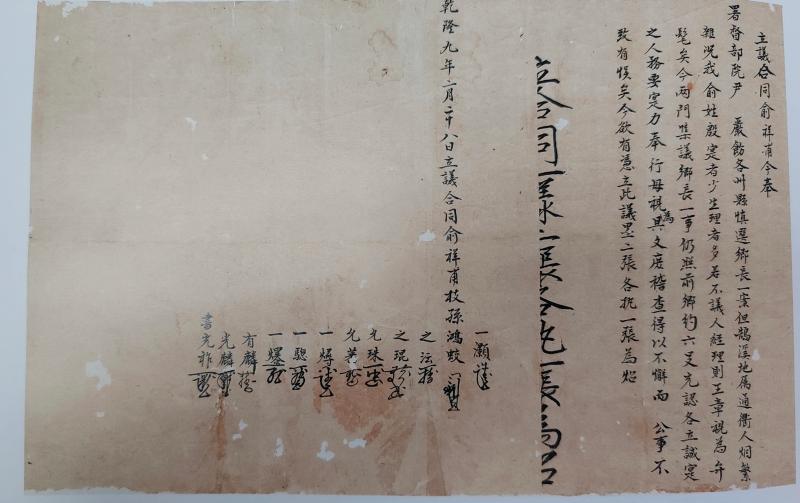

起初,大家按顺序轮流承担差役,后来逐渐演变成更“高效”却也透着无奈的模式:由一两人专职承办,其他同里或同姓人家摊派银两补贴,这便是“里役朋充”。徽州《清乾隆九年(1744年)婺源县鹄溪俞姓轮充乡长合同》便是一个缩影。

《清乾隆九年(1744年)婺源县鹄溪俞姓轮充乡长合同》

这份合同记载:两江总督严令各州县慎选乡长。婺源县鹄溪地处交通要道,“人烟繁杂”,但俞姓族人“殷实者少,生理者多”(富人少,且多在外经商),若不推举一人管理,“则王章视为弃髦矣”(朝廷法令形同虚设)。经族人集体商议,乡长一职仍需按旧例,由“六股”(俞姓六房派)轮流充任,人选必须诚实办事、尽心尽力,不得耽误公事。如此,将公役分摊到族姓的各个房派上面,以显公正。

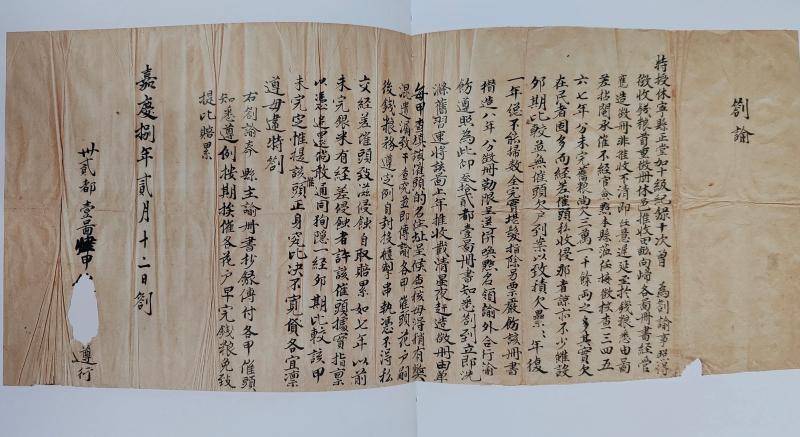

《清嘉庆八年(1803年)休宁县正堂为征收钱粮事劄谕》

另一份《清雍正十年(1732年)婺源县鹄溪俞朱两姓承役贴费合同》则揭示了更精细的分工合作:鹄溪村自古以来,俞、朱、何三姓对于承担的差役各有分工:俞姓充“正约”,朱姓任“副约”,何姓专充“保长”。在经费方面,如起造营房烟墩及年年修理等地方事务,由一村三姓分为三股各自承担。雍正十年,因各姓人口发生变化,俞姓成为村内主姓,对于地方营房烟墩等重大事务,除了朱姓一股不变外,俞姓、何姓的承担方式均有调整,以更加合理的方式管理村内事务。

赋税之困:轮值背后的深层困局

为何区区乡长一职,竟需六股轮值、数姓合作,仍被视为畏途?黄山市档案馆的另两份档案揭示了赋税征收的巨大困境。

在《清嘉庆八年(1803年)休宁县正堂为征收钱粮事劄谕》中,知县焦灼地指出:仅嘉庆三年至七年,休宁县未能征收上来的钱粮就高达“三万一千余两”!原因复杂:百姓欠粮者多,经手差役、催头“私收侵吞”者亦不少;遭天灾人祸时,当地衙门为政绩及惰政,不上报豁免,将重负压在百姓身上,导致年复一年,征收任务“总不能完成”。知县只得严令下属星夜赶造征册、填写“由单”(纳税通知单),并要求单上写明催头姓名住址,以便“查核是否有贪污情节”。另一份《光绪五年徽州府歙县正堂为西乡二十一都一二六图董事许寿椿征收钱粮事谕》中,官府同样催促董事“破除情面”核查清册,图内百姓是否有漏报不报等隐瞒事实的情况,并“设法垦复荒田,早复原额”(对于荒废后新开垦的田亩,在一定的年限内是不缴纳赋税,希望早日开垦,以便恢复应有的税额),字里行间透出征收的艰难与压力。

一纸轮值合同,是清代徽州基层管理者在重压之下的无奈自救,更是民间社会面对制度困境时自发生成的生存智慧。它们无声地诉说着“皇权不下县”时代,基层治理的艰难、赋税体系的脆弱,以及底层民众在夹缝中求生的坚韧。

从“六股轮充”到“朋充贴费”,这些微微泛黄的契约,不仅是历史的碎片,更是一面镜子,映照出权力、制度与民生之间永恒的张力。当“乡长”成了人人避之不及的“烫手山芋”,它所揭示的,远不止是徽州一隅的困境,而是整个帝国后期的基层之殇。

更多链接

如果您对徽州文书感兴趣,可实地参观《千年“徽”煌——徽州历史档案联展》,近距离感受古徽州千年文书档案的魅力。

地址:屯溪区社屋前路1-1号 黄山市档案展览中心5楼

预约电话:2676466

皖公网安备34100202000035号

皖公网安备34100202000035号