解“牍”徽州 ▏第八期 罚一台戏,守一方安——新川社防盗禁约里的徽州治理密码

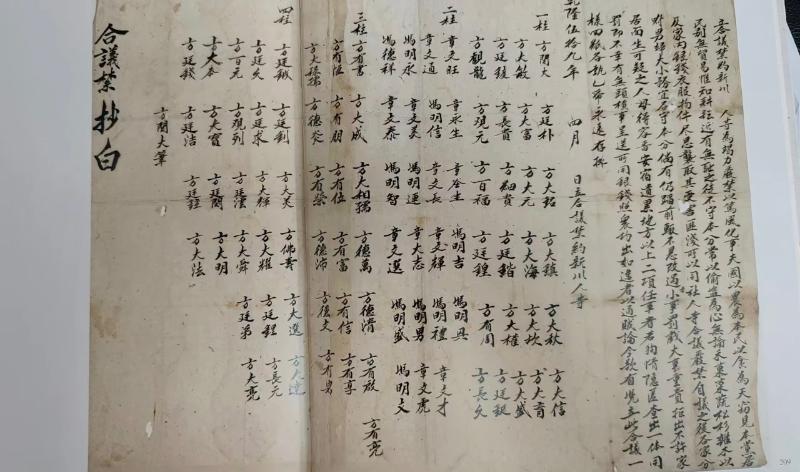

在黄山市档案馆内,有着一份特殊的文书:它长460毫米,宽590毫米,方寸之间,承载着清乾隆五十九年(1794)徽州新川社全体村民的郑重承诺与生存智慧。

今天,就让我们透过《新川社立防盗合议禁约》的墨痕,回到农耕时代,看徽州乡民如何用一纸公约,守护家园的清平安宁。

这份禁约开篇便道出了立约的紧迫性:对世代“别无贸易,惟知耕耘”的乡民而言,土地和家宅的产出,是安身立命的根本。然而,“近有无耻之徒,不守本分,常以偷盗为心”,田间的禾稼蔬果、山上的松杉杂木、家中的银钱衣物,都成了宵小觊觎的目标。这些看似琐碎的损失,足以动摇小农经济的根基,败坏淳朴的乡风。

面对日渐滋长的偷盗之患,新川社的村民们不再坐视,他们以宗族共议、立约自治的方式凝聚共识、奋起自救。

这份《新川社立防盗合议禁约》,便是他们“竭力严禁以笃风化事”的宣言书——既要刹住偷盗歪风,更要重振道德教化。

禁约的核心是两道坚固的防线

对内:严惩不贷,以儆效尤

“各家吩咐男妇大小,务宜各守本分”——公约首先要求家家户户严于律己,教育约束所有成员。对于胆敢“仍蹈前辙、不思改过”者,禁约祭出了层次分明的惩罚措施:

“小事罚戏”:这是禁约中最具徽州特色也最令人称道的智慧之举。面对“小恶”,罚的不是银钱,而是罚犯错者请全社看一台戏。在宗祠前搭起戏台,锣鼓喧天中,犯错者的名字连同罪状将被当众宣读。这看似“风雅”的惩罚,实则是徽州独有的耻感教化方式,让违规者在邻里注视下无地自容,且戏资远超赃物价值,震慑力十足。

“大事重责,拒出不许家居”:若犯重罪,则毫不留情驱逐出村,“不许家居”!这意味着被彻底剥夺在宗族聚居地的居住权和受庇护权,足见村民对重罪“零容忍”的决心。(大事情就要重重责罚。若拒不出钱演戏及赔偿,同样会被村民驱逐出村,不得在村内居住)

对外:严防死守,杜绝隐患

“面生可疑之人,毋得容留安宿”——对形迹可疑的陌生人,严禁收留过夜。这条看似“不近人情”的规定,实则是切断盗贼流窜作案的落脚点和信息渠道,严防“遗累地方”,将风险拒之门外。

这份禁约的效力,根植于严密的监督与共担的承诺:负责执行公约的“任事者”若敢“徇情隐匿”(包庇纵容),一经查实,将面临“一体同罚”的后果,无人能置身事外。若不幸发生“无头横事”(难以找到失主的盗窃案),报官所需的一切费用,由全社各户“照众均出”,体现了风险共担、责任共负的共同体意识。最严厉的条款莫过于此:若有“隐者”(知情不报或藏匿赃物者),则直接视为盗贼同伙,“以通贼论”!这条连坐性质的条款,极大地压缩了窝藏的空间,迫使村民互相监督。

为昭公信,合议一式四份,由新川社下辖的“四柱”分别保管,作为永久凭证。乾隆五十九年四月,当方姓族人在合议上郑重签下各自的名字时,一份基于集体共识、规则明晰、罚则严厉、监督有力的乡村自治防盗公约,便在这方寸纸页上定格,成为守护一方平安的基石。

《新川社立防盗合议禁约》不仅是一份防范偷盗的村规,更是徽州基层自治智慧的鲜活标本。在“皇权不下县”的漫长岁月里,徽州乡村正是依靠这类凝聚民间智慧的合议禁约,维系着基层社会的秩序与安宁。

附:清乾隆五十九年(1794)《新川社立防盗合议禁约》全文

立合议禁约新川社

人等为竭力严禁以笃风化事:夫国以农为本,民以食为天。窃见本党居民别无贸易,惟知耕耘。近有无耻之徒,不守本分,常以偷盗为心。无论禾稼、蔬果、松杉杂木,以及家内银钱、衣服、物件,尽思袭取,其受害匪浅矣!同社人等合议严禁:自议之后,各家吩咐男妇大小,务宜各守本分。倘有仍蹈前辙、不思改过者——

•小事罚戏,大事重责,拒出不许家居;

•面生可疑之人,毋得容留安宿,遗累地方。

以上二项,任事者若徇情隐匿,查出一体同罚。即不幸有无头横事,呈送官用,银钱照众均出。如违者,以通贼论!今欲有凭,立此合议一样四纸,各执一纸,永远存据。

乾隆五十九年四月 日立合议禁约新川社人等

更多链接

如果您对徽州文书感兴趣,可实地参观《千年“徽”煌——徽州历史档案联展》,近距离感受古徽州千年文书档案的魅力。

地址:屯溪区社屋前路1-1号 黄山市档案展览中心5楼

预约电话:2676466

皖公网安备34100202000035号

皖公网安备34100202000035号