解“牍”徽州丨第十二期 乱世下的徽商侧影

在黄山市档案馆和歙县档案馆内,两件看似普通的档案,却承载着徽州商帮在时代洪流中沉浮的印记。它们如同两枚时空胶囊,一枚凝固了1936年乱世里的民生保障,一枚封存了1906年中国茶业遭遇的多重挑战。

一块盐牌——风雨飘摇中的生计凭证

黄山市档案馆收藏了一块由两浙盐运使署颁发的贩售官盐的盐牌。它高68厘米,宽33厘米,牌面左侧写有“中华民国二十五年四月给盐字第_号开设……”字样。

它的使命是许可在徽州腹地的祁门、黟县两地,合法贩售维系百姓日常所需的官盐。

民国二十五年两浙盐运使官盐盐牌

目光转向右侧,“保商曹敬同”几个字赫然在目。这位曹姓商人,便是这块盐牌的主人。在盐务被官府严控的年代,这块由驻杭州的两浙盐运使署颁发的木牌,无疑是他行走商途的“护身符”。这方寸木牌,不仅关乎曹敬同一家生计,更牵动着祁黟两地百姓灶台上的咸淡滋味。

一纸行情——市场霜寒下的茶商挣扎

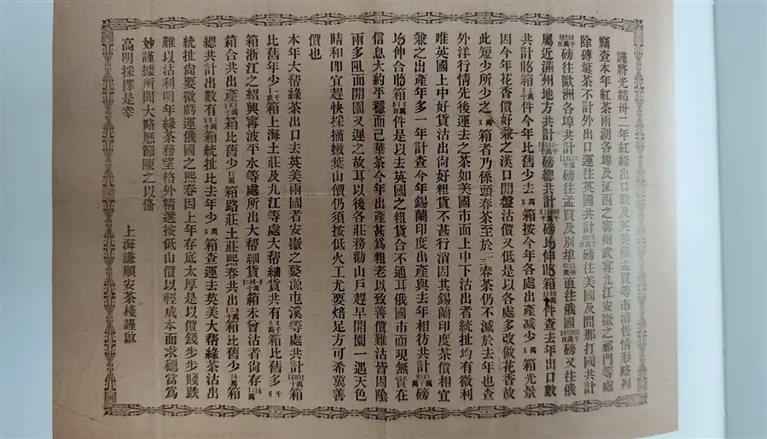

另一份珍贵的档案,则带我们回到更早的清光绪三十二年(1906年)。这份由歙县档案馆从徽州茶商江耀华后人江怡桐处征集而来的文件,是一封沉甸甸的“行情启”——来自上海声名显赫的谦顺安茶栈。茶栈的主人,正是沪上茶叶巨擘唐翘卿。信中翔实记录了谦顺安茶栈这一年红茶、绿茶远销英美俄及印度孟买等地的具体数量与销售情形。然而,字里行间透出的,并非成功的喜悦,而是浓浓的忧思与叹息。

清光绪三十二年(1906年)上海谦顺安茶栈红绿茶出口情形略列

报告沉重地剖析了出口量锐减于上年的三大原因:

花香茶价俏,群商逐利忙:花香茶(可能指茉莉花茶等再加工茶)行情看涨,众多茶商为逐利,将生产资源向花香茶倾斜,客观上挤压了传统红绿茶的产量和市场。

劲敌环伺,印锡茶崛起:来自印度、锡兰(今斯里兰卡)的机制茶凭借规模化生产和低价优势,在国际市场上攻城略地,对中国茶叶的传统优势地位构成了严峻挑战。

天公不作美,茶质难保障:连绵的阴雨延误了茶季,导致茶园开园推迟。匆忙采摘之下,茶叶变得粗老,品质下降,自然“卖不上价”。

信的末尾,是谦顺安茶栈对歙县茶商江耀华语重心长的叮嘱与期望:“明年绿茶务望格外精选,按低山价,以轻成本,而求稳当为妙。”寥寥数语,道尽了老茶商在逆境中求生存的智慧——唯有精益求精、降低成本、稳扎稳打,方能在国际市场的惊涛骇浪中觅得一线生机。这不仅是给江耀华的建议,更是当时整个中国茶产业在“霜寒”围剿下的求生之道。

一块维系盐路的民国盐牌,一封浸透茶商辛酸的光绪行情启。它们质地不同,年代各异,却如两扇小小的窗口,让我们得以窥见一个巨变时代里,徽州商人乃至中国民族工商业所面临的挑战、挣扎与智慧。

皖公网安备34100202000035号

皖公网安备34100202000035号