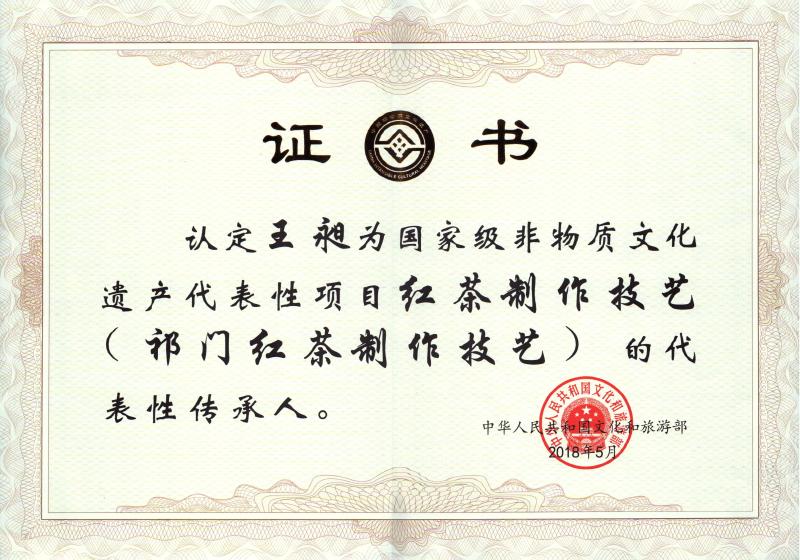

【黄山记忆工程口述档案专题】红茶制作技艺(祁门红茶)国家级非遗代表性传承人王昶

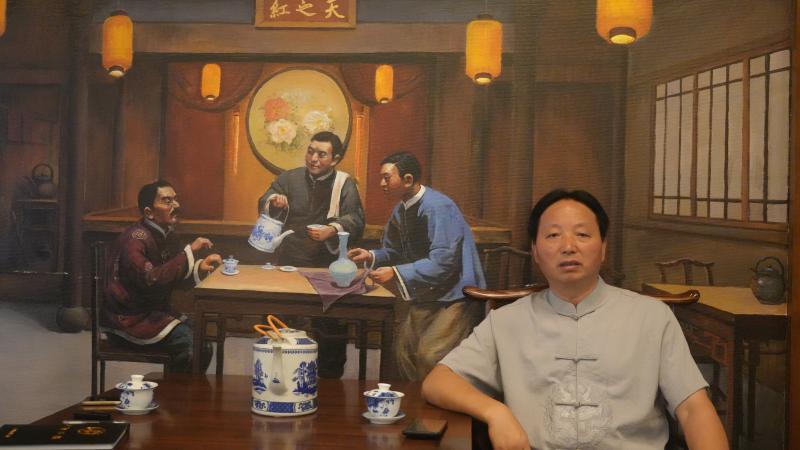

9月29日,市档案馆、市非遗保护中心口述档案采集小组前往天之红·中国祁红科技博览园,对祁门红茶发展有限公司董事长、红茶制作技艺(祁门红茶)国家级非遗代表性传承人王昶进行口述采访,同步开展档案“服千企进万家”实践活动。

王昶,1966年1月出生于安徽祁门,父亲是凫峰茶厂副厂长,负责生产技术工作。两岁时,他便跟着母亲走进茶园;到了三四岁,父亲常把他背在箩筐里带到茶厂。初中时,学校有200多亩茶园,学生们都要参与采茶,学习制茶技艺。他因个子高、劳动积极,担任班里的劳动委员,深受学校老师喜爱。老师们知晓他食量大,常常带东西给他吃。每逢春夏茶季,学校还会专门从外面聘请老师授课,实行“上一天课、采一天茶”的教学模式,学校门口的水泥地,成了学生们晒茶叶的专属场地。

命运的转折在初三那年到来。妹妹到了上学的年纪,恰逢学费涨价,家中储蓄捉襟见肘。懂事的王昶毅然将上学的机会让给了妹妹。辍学后,王昶每天砍柴火、干农活。后来,父亲将带他进入茶厂,开启了他正式的制茶生涯。

作为学徒工,王昶从最基础的烧炉子、翻茶草、拉茶叶做起,要时常将茶叶运到乡里售卖。在这里,他结识了负责收购的技术员——祁门茶厂技术副厂长陈季良的儿子。两人关系要好,对方常邀请他到家中吃饭。彼时的祁门茶厂技艺封闭,每段技艺都由不同人掌握,不外传。但陈季良见王昶做事认真,便打破常规,时常向他传授制茶技术。要知道,陈季良早在20世纪30年代就来到祁门,是制茶领域的资深专家。他曾告诫王昶:“你不在茶厂任职,只掌握一段工艺是没用的,必须掌握全部制作技艺流程才有饭吃。”

在陈季良的悉心指导下,王昶不仅精通了祁门红茶的制作技艺,更在茶叶拼配这一核心环节展现出过人天赋。祁门红茶最讲究茶叶拼配,而他不仅能将几十种茶叶精准拼配,调出香味浓郁的成品,还能把混在一起的茶叶清晰区分开。

祁门工夫红茶共有18道工艺,其中粗制工艺4道、精制工艺13道,再加上拼配工艺,每一道都考验着手上工夫。经过这些工艺制作的祁门工夫红茶,口味似花似果又似蜜,出汤速度快,经过陈化后,茶叶的青草味还会转化为独特的香气。而市面上一些祁红,往往只经过粗制就上市销售,品质远不及传统工艺制作的产品。

20世纪90年代,王昶开始自主创业。1993年,他注册成立祁门绿色食品开发公司,主要经营茶叶生产、加工、销售;2005年,面对国营祁门茶厂破产、祁红产业陷入低谷的情况,王昶深感“祁红振兴”任重道远,投资2000余万元将公司整体搬迁至县城,并于2008年注册成立“安徽省祁门红茶发展有限公司”,由此开启了以龙头企业带动产业振兴之旅,赓续祁红百年衍脉。

祁门红茶品质出众,离不开当地得天独厚的自然条件。这里生态环境优良,花香型植物多且不受污染;土壤铜、铁、钾含量高,pH值呈弱酸性,透气性强、不积水;河流向西流淌,流速慢、蒸发快,易形成云雾;雨水充沛。这些条件使得当地茶叶氨基酸、茶多酚含量高,且经过传统工艺加工后,咖啡因(咖啡碱)含量降低,饮用后不影响睡眠,优异的品质也让祁门红茶近百年来一直深受外国人喜爱。

作为祁门红茶制作技艺的传承者,王昶始终秉持匠心,生活作息规律,每日清晨6点半就到车间,品尝师傅们制作的茶,不时提出改进建议。他深知,祁门红茶的辉煌不仅源于优良的茶树品种、精湛的加工技术,更离不开一代代人的坚守。他常说:“土壤和水质是(祁门红茶的)母亲,茶树的品种是父亲,加工技艺是老师,以此造就了祁门红茶驰名中外的百年辉煌。”

在产业发展过程中,王昶注重标准化建设。近年来,他围绕祁红这一特色产业,构建了全产业链的祁门红茶生产标准体系,包括技术标准、管理标准、工作标准等130余项,标准覆盖了祁红茶叶种植、生产管理、产品研发、营销管理以及茶旅服务等环节。主持制定了地方标准4项、团体标准5项、企业标准8项,指导祁门红茶标准化生产。与此同时,他还积极参与《评茶员国家职业技能标准》的审定工作。

2014年起,王昶担任祁门红茶协会会长,积极推动祁门红茶发展与产业升级。经过不懈努力,超5000亩茶园达到美国、欧盟双标认证,6700亩茶园通过国内有机农业认证。他带领祁门红茶协会团结协作,组织众多企业前往全国各地宣传推广,提升祁门红茶的市场影响力。同时,他十分重视非遗传承人的培养,帮助县级、市级、省级申报了一百多个非遗传承人名额,自己也带了50多个徒弟,其中5人成为中国制茶大师(董琪超、胡军辉、吴学大、李晓丹、刘同意),1人成为省级非遗传承人(朱奇志),吴学大和李晓丹在天之红工作,其余徒弟均独立创业,为祁门红茶产业注入了新鲜血液。

|

|

|

从童年跟着母亲采茶、父亲制茶,到成为祁门红茶制作技艺的守护者与传承者,王昶用一生的时光与祁门红茶相伴。他坚守传统工艺,推动红茶产业标准化、国际化发展,助力祁门红茶这一百年非遗在新时代焕发出新的生机,继续书写着祁门红茶的传奇故事。(市档案发展中心 李贝贝)

皖公网安备34100202000035号

皖公网安备34100202000035号