解“牍”徽州 | 第十八期 曹振镛:从家国取舍中见宰相度量

新安江碧波荡漾,南山叠翠如屏。在徽州古城南郊,山水灵韵汇聚之处,坐落着一个声名显赫的古村落——雄村。明清时期,这座人口不足两千人的小村庄,竟奇迹般孕育出9位进士,号称“徽州最雄村”。而这片钟灵毓秀之地走出的最耀眼人物,莫过于历经乾隆、嘉庆、道光三朝,官至体仁阁大学士兼工部尚书、首席军机大臣的“平安宰相”曹振镛。

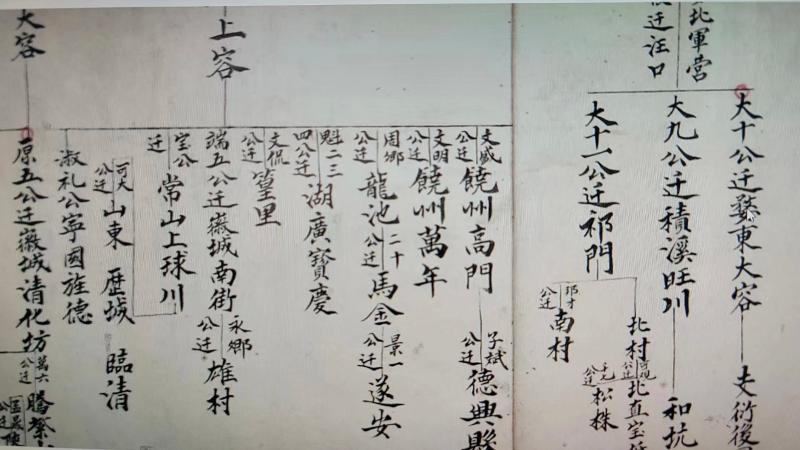

雄村曹氏族谱内页

三朝元老的“平安传奇”

曹振镛(1755—1835),字俪笙。他为官55载,创下了清代官场难以企及的“平安”纪录,即为官时间最长——从乾隆四十六年到道光十五年整整55年,横跨半个多世纪;仕途最坦荡——在伴君如伴虎、高级官员动辄得咎的清朝,55载,他“零差错”安然度过;评价最崇高——生前赐画像入紫光阁,列次功臣之首,死后获谥文臣最高评价“文正”。

然而,真正令后世感慨其“宰相度量”的,并非仅是这“平安”的纪录与崇高的评价,而是《清史稿》明载的另一句掷地有声之语:“焉有饿死之宰相家!”结合当时的历史背景,这句话的分量至今令人动容。

盐政改革中的宰相胸怀

“焉有饿死之宰相家!”这句话的由来,缘起于两淮盐务改革。清代盐务之重,首推两淮,全盛时期,两淮盐政每年可以上缴上千万两白银的税收。到了道光时期,官盐滞销,私盐大行其道,两淮盐引每年仅能卖出三分之一。改革,迫在眉睫。1831年,道光皇帝起用两江总督陶澍改革两淮盐法。陶澍改革盐法的关键一招就是取消盐引,实行票盐制度,任何人都可以到盐运使司缴税、领票,凭票贩盐,这等于是砸了旧盐商的“铁饭碗”!

受新法打击最大的就是“世以盐筴起家”的曹家。一时间,北京城内告状信满天飞,特别是曹氏族人,直接向曹振镛控告陶澍“擅改祖宗成法,断绝盐商生路”。对这场触及家族切身利益的改革,曹振镛是怎么回应的呢?史载:“(曹氏)世以盐筴起家,及改行淮北票法,旧商受损,振镛曰:‘焉有饿死之宰相家!’”卒赞成,并亲自写信给陶澍,表达对变法的支持。曹振镛的这一表态,让反对改革的声音都安静了下来。

1832年,淮北盐场正式实行票盐法,该法打破了旧盐商的垄断,也打断了官商之间的利益链条,取得了巨大成功。改革不但填补了700万两白银的亏空,在1832年至1837年间,还给国家上缴了2600万两的盐税,创造了清朝中后期的经济奇迹。

宰相度量背后的家国底色

曹振镛之所以说“宰相肚里能撑船”,是因为“心中有社稷”。他为官一生,以清白著称,道光时期的漕粮海运、盐法改革等重大改革,他都是坚定的支持者与执行者;他参与决策平定新疆张格尔叛乱,稳定了边疆;他还培养拔擢了一大批名臣武将,成为道光、咸丰时期的朝中支柱,其中最著名的就是林则徐。道光帝称赞他:“密勿之地,心腹之臣;问学渊博,献替精醇;克勤克慎,首掌丝纶。”可谓实至名归。

岁月流转,雄村曹氏昔日的煊赫或已随烟云散去,但曹振镛的这句“焉有饿死之宰相家”,却如同新安江的流水,在历史的长河中激荡不息。在权力与利益、家族与国家的抉择中,曹振镛以国为重的胸怀定义了宰相的度量,为后世立下了一座衡量权力与责任、小我与大义的不朽丰碑。

皖公网安备34100202000035号

皖公网安备34100202000035号