解“牍”徽州 | 第十九期 王茂荫:《资本论》中唯一的中国人

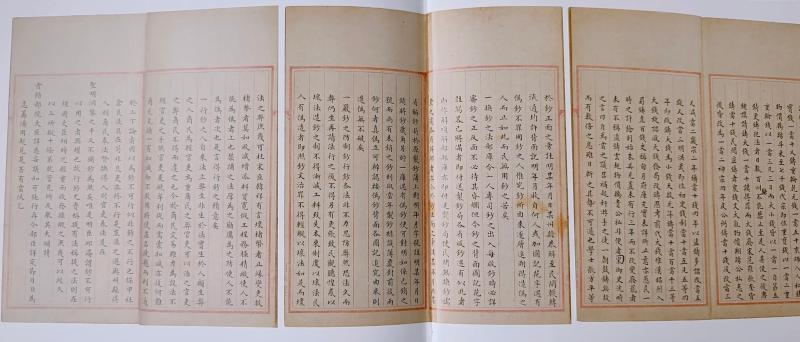

黄山市歙县档案馆收藏着一组珍贵的王茂荫亲笔录副《奏稿》,这组《奏稿》规格独特,纵234毫米,横130毫米,厚20毫米,共收录了王茂荫从咸丰元年九月到咸丰八年七月向皇帝奏事的五十五份奏章,主要内容是对国家财政、军事和用人提出的个人主张。1988年,王茂荫第六世孙王芳烈将《奏稿》捐献给歙县档案馆。

历史定格:巨著中的中国印记

王茂荫(1798—1865),字椿年,号子怀,歙县人,道光年间进士,历任御史、侍郎等职,清朝货币理论家、财政学家,是唯一被《资本论》提及的中国人。

在《资本论》第1篇第1章第83条注释中,马克思为论述“强制流通的国家纸币”问题,特别提到:清朝户部右侍郎王茂荫向天子上了一个奏折,主张将官票宝钞改为可兑现的钞票。在1854年4月的大臣审议报告中,他受到严厉申斥。他是否受到笞刑,不得而知……那么,王茂荫究竟上了什么奏折,以致咸丰皇帝勃然大怒呢?

危局献策:货币超发背后的诤言

彼时,太平天国起义烽火燎原,清廷依赖的江南财赋命脉几乎断绝。加之政治腐败、列强侵逼,财政日趋窘困。焦头烂额之下,朝廷不惜饮鸩止渴,疯狂铸造“当十”大钱和滥发“大清宝钞”,以此榨取民财,填补国库空虚。深陷财政危机的清政府,全然不顾经济规律,只依财政亏空的程度来随意定值、无限印发货币,结果引发了严重的恶性通货膨胀。

咸丰四年(1854),目睹乱象的王茂荫毅然向皇帝递上了《再议钞法折》,一针见血地指出:“官能定钱之值,而不能限物之值,钱当千,民不敢以为百;物值百,民不难以为千。” 他提出由政府发行一种由银号出资替政府负兑现责任的钞币,以解决财政困难;反对铸大钱以防止通货膨胀;将已发行的不兑换钞币改为可兑换钞币,以“通商情,利转运”。但是,王茂荫的建议,遭到急于填充国库的咸丰皇帝的严斥。他指责王茂荫“为商人指使,不关心国事”,并将他调离户部岗位,转任兵部。

漂洋过海:真知背后的智慧

王茂荫的货币改革主张与此次奏折风波,被俄国传教士巴拉第写进《内阁关于纸币的奏折》。1858年,此文随《帝俄北京公使馆中国著述集》在柏林出版,引起了马克思的注意。

王茂荫的一生倾注于财税货币的研究与实践,其货币观点及钞币发行方案尤为引人注目,可以总结为:主张发行纸币,但反对无限制发行不能兑现的纸币,即“纸虚银实”“以实运虚”,认为要实现纸币的推行必须要做到纸币和银两的自由兑换;第二次鸦片战争时期,他还首次提出了通过发行伪币在英法占领区开展货币战的建议。他的货币思想,不仅代表了“封建社会货币理论的最高成就”,即便放眼当时世界,亦属卓然超前。

风骨千秋:清廉是敢言的底气

王茂荫的敢言,源于他一生的清廉。他官至户部侍郎,常年主管国家财政,但三十余年宦海生涯,却一直寄居在京城宣武门外的歙县会馆。他留言后代:“吾以书籍传子孙,胜过良田百万;吾以德名留后人,胜过黄金万镒。”同治三年(1864),王茂荫养母辞世,他返乡守孝,途经江苏淮阴时,学生吴棠感念昔日举荐之恩,送来五百两银子以表谢意。王茂荫坦然拒之:“举荐你那是公事公办,不应该和私事混杂在一起。”正是这份超然物外的操守,支撑他在权臣肃顺权势熏天、满朝文武噤若寒蝉之时,敢于为民请命,犯颜直谏。史书记载:“茂荫于国计民生得失,屡进谠言,均中利害,清直为一时之最。”

历史回响:一座精神的丰碑

同治四年(1865),王茂荫与世长辞。同治皇帝评价他“廉静寡营,遇事敢言”。挚友曾国藩的挽联更为恳切:“七旬耆宿,九列名卿,谁知屋漏操修,尚同寒士;四海直声,卅年俭德,足令朝廷悲悼,何况吾曹。”

时光流转,王茂荫的货币思想或许已成为历史的一页,但他用一生践行的“忠直敢言”与“清廉操守”,却穿越时空,熠熠生辉。他从歙县走向北京,由《资本论》走向世界,为我们立下了一座关于中国古代读书人良知与风骨的精神丰碑,激励着一代又一代人坚守正道、勇于担当。

皖公网安备34100202000035号

皖公网安备34100202000035号