解“牍”徽州 | 第二十期 渐江的至孝人生与艺术求索

渐江(1610—1664),俗姓江,名韬,字六奇,后改名舫,字鸥盟,安徽歙县江家坞人。他出身徽州望族济阳江氏,却因父亲早逝,家道中落。虽身处困顿,却未放弃对文化的追求,终成新安画派的奠基人,与查士标、孙逸、汪之瑞并称“海阳四大家”,与石溪、石涛、朱耷并称为中国画史上的“四大名僧”。其艺术成就卓著,而贯穿一生的孝义、气节和对艺术的执着追求,更令人感佩。

01孤子奉母的泣血岁月

渐江早年亦有博取功名之志,学习极为刻苦,时人将他勤学的劲头与南朝梁时的江革相比。他曾在杭州考中秀才,显露才华。然而贫寒如影随形,为了奉养孀居的母亲,他不得不中断学业,回到歙县。作为一介书生,他为人佣书,以微薄的收入艰难维持母子二人的生活。

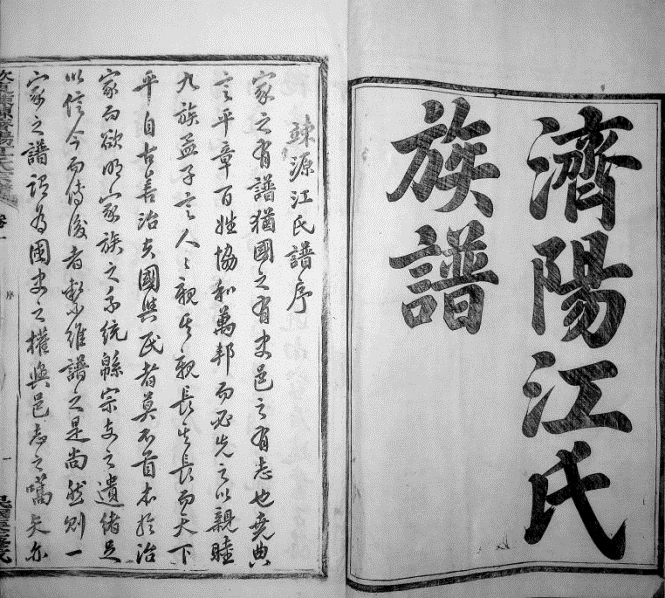

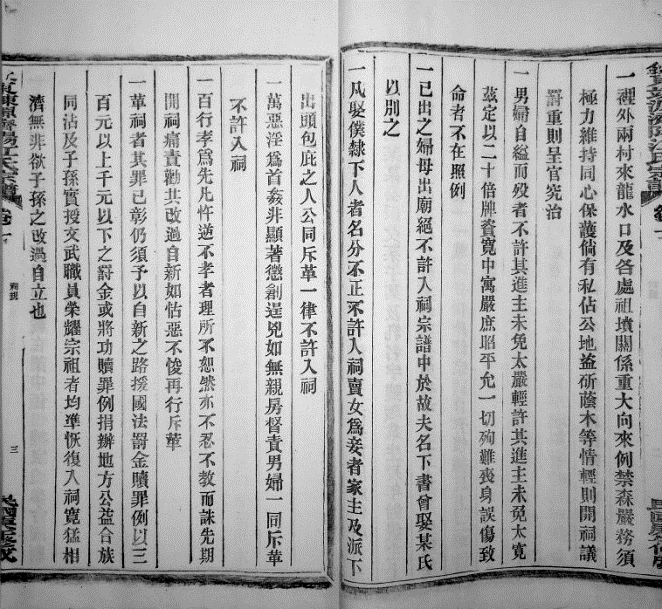

渐江出身徽州望族济阳东关江氏分支,江氏家风历来奉孝为先。黄山市档案馆珍藏的数本族谱中有一本《济阳江氏族谱》(卷一),就将孝道奉为至高准则,告诫族人:“百行孝为先。凡忤逆不孝者,理所不恕。然亦不忍不教而诛,先期开祠痛责,劝共改过自新,如怙恶不悛,再行斥革。”渐江对此身体力行,对母亲极为孝顺,人们常将他与南朝著名的孝子江泌相提并论。但命运残酷地考验了他的孝心。一次,他外出买米,跋涉三十里山路,负重急急赶回家中,推开门却发现母亲已经离世。巨大的悲痛瞬间将他击垮,痛不欲生之下,他甚至一度想投练江自尽。

02遗民古衲的飘零足迹

母亲的离世,恰逢明朝大厦将倾之际。朝政腐败,内忧外患,许多有识之士对仕途心灰意冷。渐江失去了奉养母亲的唯一牵挂,对应试科举也彻底失去了热情。他内心对道家出世思想的倾向愈发明显,这从他改名“舫”,字“鸥盟”便可见一斑,即流露出归隐山林、不染尘俗的心迹。

1644年,明朝覆亡,清军铁蹄南下。为躲避战乱,渐江与友人南下福建武夷山避难。在武夷山的日子极其清苦,他隐姓埋名,“不识盐味且一年”。家国巨变与个人际遇的悲凉,最终促使他在顺治四年(1647)皈依佛门,削发为僧。

出家后的渐江,开始了长期的云游生涯。他的足迹遍布歙县、黄山、宣城、芜湖、南京、扬州、庐山等地,或与好友唱和,或独自寻幽览胜。康熙二年(1663)十二月二十二日,他在歙县五明寺圆寂,挚友汤燕生将其安葬于披云山,绕塔栽梅数百株,故后人尊称他为“梅花古衲”。

03苦行画僧的艺术求索

渐江的艺术成就斐然,尤以山水画著称。他自宋元名家入手,师法黄公望、倪瓒、萧云从,又突破前人画法范式,形成“笔如钢条,墨如烟海”的气势和“境界宽阔,笔墨凝重”的艺术风格,传世之作有《黄海松石图》《西岩松雪图》等。其画艺精进源于刻苦与痴迷,“虽遨游困惫,未尝一日置笔砚”是其常态。他极为珍视前人名作,在金陵、扬州一带,只要听闻某家藏有名画,必登门求观。若遭拒绝,他便鸡鸣即立于门外,直至天黑,以诚意打动藏家。见到心仪之作,常长跪凝视,忘乎所以。

然而,真正塑造其艺术灵魂的是他“敢言天地是我师”的创作观。渐江喜云游名山,尤其是在黄山写生作画,为画好黄山,他多次登临,常寄居山中寺院。在黄山辗转写生十余年,他深得黄山真性情,笔下的一木一石、一涧一瀑,皆提炼升华至深邃意境。他的《山水册》与《黄山风景册》中散花坞、白龙潭、松谷庵等作品,墨淡韵远,是其情感与心迹的自然流露。故有人评价:“石涛得黄山之灵,梅清得黄山之影,渐江得黄山之质。”

04孤高义重的画僧本色

渐江为人至情至性,尤重朋友之道。他一生痴迷书画,与友人皆因志趣相投而情深义重。母亲去世时,朋友送来赙礼相助。事后,渐江费尽心力一一偿还,他说:“我不能因自己要报恩于母亲而累及朋友。”在他画名大盛后,“江表士流,获其一缣一筅,重于球璧”。面对络绎不绝的求画者,他常“攒眉不应”,但遇清贫无助者,却常常“随乞随散佚,不经意聚”。甚至在他圆寂的前一天,仍赠予一位穷人两幅画,让其变卖度日。这份对朋友的义气和对贫者的悲悯,与他画中孤高冷逸的格调相映成辉。

作为“海阳四大家”与“四大名僧”之一,渐江不仅留下了不朽的画作,其一生践行的孝义、坚守的气节、对艺术的虔诚求索以及“敢言天地是我师”的创造精神,共同构筑了一位艺术大家不朽的人格光辉,其风骨至今仍为后世所敬仰。

皖公网安备34100202000035号

皖公网安备34100202000035号